El origen de la ciudad de Granada tiene mucho de misterio. Las fábulas y leyendas sobre sus inicios recorren muchos de sus rincones mutándola en una ciudad con magia y embrujo. Se han elaborado diversas teorías más o menos creíbles, desde remontar su creación al bíblico Noé, pasando por Hércules, hasta distintas civilizaciones mediterráneas de la antigüedad. Pero lo cierto, y de lo que se tiene constancia, es de que esta ciudad han sido poblada por la tribu ibérica de los túrdulos, una de las más civilizadas de las primeras pobladoras de la Península Ibérica, los romanos, los visigodos, y por fin, los musulmanes que la invadieron hacia el año 711 hasta que Boabdil, último rey nazarí, cayó al iniciarse el año 1492 a manos de las huestes cristianas de los Reyes Católicos que, de esta manera, finalizaron la Reconquista.

A pesar de la huida de una buena parte de la población musulmana y la llegada de los cristianos a la ciudad, la impronta que dejó y quedó de la civilización musulmana es patente aún a día de hoy, si bien es cierto que durante la segunda mitad del siglo XVI fue perdiendo sus raíces árabes con la llegada del Renacimiento y después con el Barroco que nos dejó el Siglo de Oro. Quizá aquellos que poblaron Granada en esa época quisieron «tapar» (sin destruir) aquellos siglos de esplendor musulmán a base de una explosión plena de creatividad, levantando cantidad de Iglesias, edificios con fachadas e interiores de una imaginación sin igual. De ello dan cuenta y, al pasear se aprecia, los múltiples rincones abiertos a ser contemplados de esta capital nazarí.

Y mucho mejor estaría si a finales del siglo XVIII los franceses, bajo las órdenes de Napoleón, no hubiesen decidido invadir España. Su ejército no sólo quería invadir el territorio sino tambien destruir todo lo que pudiesen y llevarse a su país cualquier cosa que ellos considerasen obra de arte consiguiendo un expolio considerable. La expulsión del ejército francés dejó exhaustas las arcas del reino español, no mejorando la situación durante todo el siglo XIX y hasta la Guerra Civil, por las distintas revueltas y revoluciones durante las cuales fue destruido una buena parte del patrimonio histórico de Granada. Durante la Guerra Civil, Granada no sufrió grandes daños en lo que a su patrimonio se refiere, a pesar de que los pueblos de su alrededor y la capital se encontraban en bandos contrarios. Durante muchos años la economía de la ciudad se apoyó en el sector servicios, sufrió una especulación inmobiliaria salvaje y un crecimiento descontrolado.

Ayuntamiento de Granada.-Antiguo convento de El Carmen

Ayuntamiento de Granada.-Antiguo convento de El Carmen

En la actualidad, Granada se ha convertido en un importante referente cultural no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Su Universidad, institución que cumple ahora 475 años desde su fundación. que sigue manteniendo un gran prestigio dentro de los ámbitos universitarios y cuyos estudiantes han ocupado un lugar importantísimo dentro de la ciudad, es, a día de hoy, uno de los motores de la economía y la cultura de la misma. Todo este conglomerado hace que Granada sea una ciudad moderna que ha sabido conjugar la conservación de su riquísimo patrimonio histórico y artístico con la integración de diferentes culturas, gracias, principalmente, a la cercanía histórica y geográfica con el mundo islámico, el impulso que la Universidad ha dado a los intercambios de estudiantes y la gran afluencia de visitantes que la ciudad recibe a lo largo de todo el año. Y esto es lo que se percibe a pié de calle.

Todo ello es lo que me ha empujado a querer visitarla por 2ª vez, para rememorar aquello que ya ví muy superficialmente y descubrir lo que no tuve tiempo ni siquiera de vislumbrar en aquel entonces. Es mi intención empaparme de su cultura, de su luz, de su historia, de su magia y misterio, de su gastronomía, de sus gentes, pasear con lentitud por sus calles, adivinar lo que se esconde detrás de cada fachada, de cada portal, en sus patios, en sus alcazabas, en sus minaretes……si el (mal) tiempo no lo impide. No sé si mis piernas darán para todo pero haré un esfuerzo para terminar los dos días de mi estancia, agotado y espero que asombrado, feliz por lo visto y acontecido.

Pero antes de ponerse en camino y como a mí no me gustan las sorpresas, es conveniente realizar una serie de averiguaciones para que la visita resulte lo grata que se desea y que el tiempo disponible cunda lo más posible. A un lugar con tantas cosas para visitar es requisito imprescindible llevar un programa que te evite, sobre todo, las colas y las pérdidas de tiempo. Para ello, la Diputación y el Ayuntamiento de Granada, con muy buen criterio, ha inventado y creado la Granada Card o Bono Turístico que es un pase que incluye la entrada a la Alhambra y a otros importantes monumentos y museos de Granada, además de 9 viajes gratuitos en autobús urbano a cualquier lugar de la ciudad y un viaje en tren turístico. Es la mejor manera de sacarle todo el partido a una estancia de no mucho tiempo como pueden ser dos o tres días. El coste es asumible y te incluye una información muy completa para que no te vuelvas loco buscando cada lugar.

Nada más comer y sin siquiera un más que merecido descanso, nos dispusimos a patearnos la zona más cercana al hotel, no había tiempo que perder porque era mucho lo que ver. Y empezamos por la «Alcaicería»: Este antiguo zoco árabe es hoy un conjunto de calles estrechas llenas de tiendas de artesanía árabe y souvenirs. Un laberinto de calles estrechas que acogió en su día el mercado de las sedas y las especias con más de doscientas calles. Hoy rememora aquella función con múltiples puestos de artesanía y recuerdos. Una de sus calles deriva en la luminosa plaza de Bibrambla que antiguamente era explanada y arenal de una de las puertas que cerraba la ciudad y hoy es una de las arterias más populosas de la ciudad y donde, en una de sus esquinas, se encontraba nuestro hotel. En su centro se levanta una artística fuente rodeada por puestos de flores. Llovía bastante por lo que recorrimos varias de ellas, «picamos» en una de las múltiples tiendas comprando algún souvenir para los nietos y el típico recuerdo, continuando el recorrido hasta el Corral del Carbón

Fachada de entrada al Corral del Carbón

Al Corral del Carbón se accede por una única puerta que imita la de los iwanes orientales (un pabellón cerrado por tres lados y abovedado), con un gran arco de herradura aguda de ladrillo festoneado, con adornos tallados en yeso. La puerta la preside la sura 112 del Corán “Dios es único, Dios es eterno, no engendró ni fue engendrado, ni tiene compañero alguno” y tiene dos ventanas geminadas, una en el piso primero y otra en el alto, siendo coronada por un bello alero con gran vuelo sostenido por canecillos inclinados hacia arriba. El Corral del Carbón es la única alhóndiga árabe que permanece en pie en la Península Ibérica. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y está conservada prácticamente en su totalidad gracias a las reformas llevadas a cabo en los últimos años. Esta alhóndiga andalusí levantada en el año 1336 es un reflejo de la historia de Granada y del legado árabe que permanece latente en la ciudad. Una de sus principales curiosidades es el contraste entre la arquitectura típica árabe y la ornamentación propia de Granada.

Interior del actual Corral del Carbón

Lo más llamativo del Corral del Carbón es su fachada, encajada entre dos calles del centro de Granada. Es una torre con un gran arco de herradura decorada con motivos vegetales e inscripciones del Corán. El patio de la alhóndiga está rodeado de tres pisos comunicados por una galería y en el centro tiene un pilar donde bebían los animales de carga. Tras la reconquista de Granada, los Reyes Católicos cedieron el inmueble a la nobleza. Años más tarde, el Corral del Carbón se convirtió en corral de comedias y casa de vecinos. En la actualidad, alberga una librería sobre el legado andalusí y un taller de cerámica.

Continuamos nuestro paseo llamándome la atención algo que quizá tenga que ver con el turismo, sobre todo el joven, y son la cantidad de tiendas que venden los típicos «chuches», golosinas, pasteles, dulces, que hoy en día consumen los jóvenes sin olvidarnos de los postres típicos magrebíes de los que hay también una buena cantidad repartidos por toda la ciudad. Son multitud, grandes, luminosas y los dulces de colores muy llamativos, muy bien ordenados. Si a mí me llamaron la atención no sólo por su número sino también por su puesta en escena es porque realmente dan a la vista cuando pasas por delante de sus escaparates. No he visto cosa igual en ninguna otra ciudad, ni siquiera en Bonn, patria chica de Haribo. Hay un pequeño pastel que se ha hecho famoso en Granada y que tuve la satisfacción de degustar: es el Pionono (se hicieron en homenaje al Papa Pío IX).

Decidimos continuar nuestro paseo siguiendo el cauce del Darro. Una empedrada calle, jalonada en su parte izquierda de antiguas villas con patio convertidas hoy en Hoteles de una belleza sin igual en su interior y con nombres como Hotel Mariana Pineda, Hotel El Ladrón de Agua y otros. Sobre el río, a nuestra derecha, varios puentes de ladrillo y cantería como el Puente de Cabrera y el Puente de Espinosa, ambos del siglo XVII, que nos trasladan a los barrios llamados La Almanzora y La Churra y que no han perdido su esencia desde entonces. Y siguiendo un poquito más y alzando la miraba pudimos contemplar, rodeada de amplia vegetación, majestuosa, luminosa y secreta, La Alhambra. Desde el principio de la Carrera del Darro podemos ver la Torre de la Vela y la Torre del Cubo, que forman parte de la Alcazaba. Un poco más adelante, llegando ya al Paseo de los Tristes, vemos la Torre de Comares, la más alta de la Alhambra, y parte de los Palacios Nazaríes.

Puente de la Espinosa

Puente de la Espinosa

Pero antes, al inicio de la Carrera del Darro y con su fachada mirando hacia la Plaza de Santa Ana, está la Iglesia mudéjar de Santa Ana y San Gil. Como datos anecdóticos dentro de la historia de esta iglesia cabe decir que en ella contrajo matrimonio Mariana Pineda (siglo XIX), la popular heroína ejecutada bajo el reinado de Fernando VII. Como curiosidad, en la fachada Norte (frente al embovedado del río Darro), se conserva aún una cruz típica de la Orden de los Trinitarios Calzados. Dentro de ella y expuesto en el altar central destacaba una figura de Jesús con la Cruz a cuestas como representación de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

Iglesia de Santa Ana y San Gil y su Nazareno expuesto

Iglesia de Santa Ana y San Gil y su Nazareno expuesto

Así iniciamos la subida por la Carrera del Darro aunque ya a pocos metros nos topamos con algo que inmediatamente me llamó la atención. Desde la calle descubrí un patio dentro de un palacio renacentista de gran belleza arquitectónica del siglo XVI, situado a los pies de la majestuosa Alhambra de Granada. Para acceder a él tienes que entrar por la tienda dedicada a la venta de perfumes que te ofrece una auténtica inmersión olfativa atemporal. En ella tienes la posibilidad de oler cientos de distintos perfumes e incluso crear el tuyo propio expresando tu creatividad, el que más te abra los sentidos después de oler todas las muestras que quieras, ayudado por alguna de las atentas empleadas que te guiarán en descubrir multitud de sensaciones distintas. Todo perfectamente dispuesto en estanterías y alacenas para que puedas hacer un recorrido muy estudiado hasta llegar al fondo donde han colocado, y es lo primero que me llamó la atención, cantidad de pequeños frascos en forma de órgano, construido en la ciudad francesa de Grasse. Es como la herramienta de trabajo del perfumista. En esos frascos va metiendo las materias primas que fijan toda su pureza. Se disponen en semicículo para que así el perfumista disponga de toda la paleta olfativa y la tenga a mano para crear los diferentes perfumes. Una tienda que merece la pena visitar para aprender de las cosas bien hechas y ese comercio, te gusten o no los perfumes, es una auténtica belleza.

Órgano del perfumista

Todavía asombrados por la belleza de la tienda en su simplicidad y limpieza, pasamos al patio donde nos informan de la gran riqueza histórica y arquitectónica de este excepcional palacio de 1500 m2, construido por el Marqués de Salar, personaje histórico de gran importancia durante la Reconquista y biznieto de Hernán Pérez del Pulgar y de Gonzalo Fernández de Córdoba (“El Gran Capitán”). Patio tradicional andaluz, con flores y plantas durante cualquiera de las estaciones del año que despertarán tus sentidos, todos ellos, ya que a través de ellos, desde el olfato hasta el tacto puedes disfrutar de ellas. Relajante aunque quizá esté algo recargado y lo que me llamó la atención al momento, fue el gran león que desde una de las esquinas te mira desafiante. Merece la pena su visita aunque no está en ninguna lista de lugares visitables al ser parte de un comercio. Así se puede ver y disfrutar sin agobios ya que las empleadas no te ponen ninguna pega en que pases y estés todo el tiempo que quieras.

Patio de perfumes (el diseñador no era de Bilbao pero allí puso el león)

Salimos de allí con buenas sensaciones llegando al Paseo de los Tristes que es una calle que une la Carrera del Darro con la Cuesta del Chapiz. Suele ser el camino de paso para subir al Albaicín o al Sacromonte. Al dejar atrás la estrecha Carrera del Darro, de repente, se abre una explanada donde podemos contemplar en todo su esplendor: el bosque de la Alhambra, sus murallas y la imponente Torre de Comares, los Palacios Nazaríes y, más arriba, el Palacio del Generalife. Esta popular calle empieza justo donde acaba la Carrera del Darro en la interesante Casa de las Chirimías, junto al puente que lleva su mismo nombre. Este Paseo de los Tristes se llama oficialmente Paseo del Padre Manjón, pero se le conoce más por este nombre popular que recibió por ser el lugar por donde pasaban antigüamente los cortejos fúnebres que iban al cementerio.

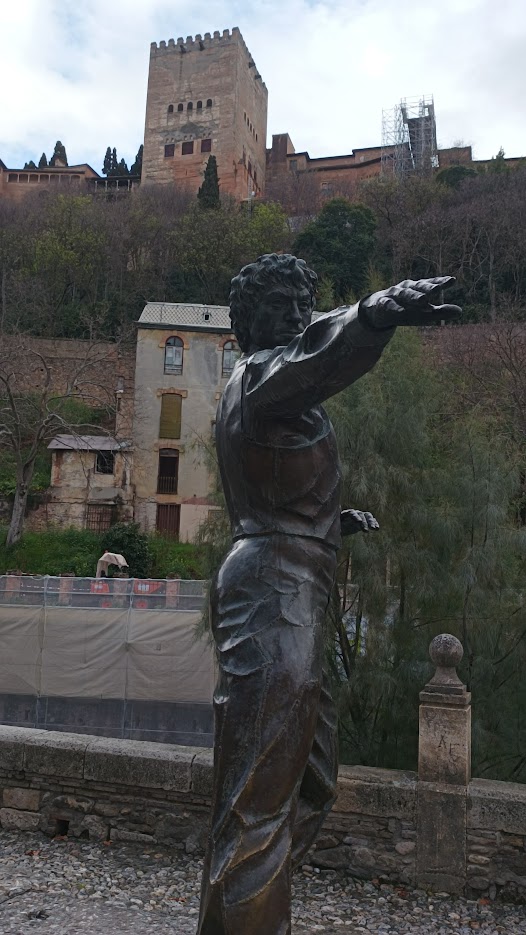

Es imposible ver todo por lo que, ya un tanto cansados, decidimos sentarnos en una de las terrazas, al lado del monumento del bailaor Mario Maya, que creció bailando en las cuevas del Sacromonte y triunfó en el mundo con su flamenco, dejando a un lado señalado por su mano, la Casa de las Chirimías, los Puentes del Paseo de los Tristes donde se haya. una vez atravesados, el Hotel Reuma que en realidad se llama Hotel Bosques de la Alhambra y el Puente del Aljibillo. Después del pequeño descanso decidimos bajar por la calle paralela, a la izquierda, por el llamado Barrio de los Axares, colmada, en sus dos márgenes, de casas de antiguo tronío, destacando sobre todas ellas la de Casa Horno de Oro y la Capilla de San Gregorio Bético donde tuve la oportunidad de oir cantar a las monjitas de clausura.

Monumento dedicado al bailaor Mario Maya en el Paseo de los Tristes

Y bajando, bajando, llegamos a lo que algunos llaman «la pequeña Marraquech», otros la «calle de las Teterías» y que realmente se llama «Calderería Nueva» ya que, en su origen, allí se fabricaban y reparaban las calderas. Hoy en día es una calle en bajada pronunciada, sinuosa y estrecha, llena, a ambos lados, de tiendas de souvenirs marroquíes, árabes y turcos, y de locales en los que se consume té mientras apuras un nargilé. Entrar en una de estas teterías es como adentrarse en un mundo diferente, con el aroma del incienso en el aire y la música tradicional árabe sonando suavemente de fondo. Las luces que irradian las miles de lamparillas de todos los colores que reposan en los comercios, le da a la calle, a la hora del anochecer, un carisma especial, dando la sensación de que estás en cualquier lugar del magreb porque, por supuesto, las personas que las regentan son de esa etnia. Un paseo por La Calderería Nueva no es sólo una visita turística, es una experiencia cultural inmersiva que te llevará a través del tiempo y de los continentes. Mientras paseas por esta calle, quizá con una taza de té a la menta o un zumo de granada fresco en la mano, empapándote del vibrante ambiente mientras curioseas por tiendas llenas de tesoros únicos, te sentirás como si hubieras sido transportado a otro lugar, a otro país, a otra cultura.

La Calle de las Teterías o Calderería Nueva

Ese otro lugar, ese otro mundo, el del magreb, el musulmán, el árabe, es el que siempre me ha asustado, ante el que desde siempre me he sentido cohibido, ante el que siempre he sentido una especie de desazón y siempre he rehuido. Desde que, de niño, leía aquellos comics de «las Cruzadas», el «Guerrero del Antifaz» y en general todos aquellos en los que «el enemigo» era el sarraceno, he sentido un rechazo hacia ellos. En cierta ocasión, un pediatra llamó a esto «Síndrome infantil no superado» y lo más posible es que tenga razón. Desde la lectura de aquellas historias de cristianos y musulmanes en las que siempre el sarraceno era el malo, he tenido en mi interior la sensación de que esto sigue siendo así. Por eso me he negado en todo momento a ir como turista a países como Marruecos, Argel, Libia, etc… aunque he estado en Egipto venciendo a duras penas esa desazón de la que hablo. Y en esa calle de Granada, «Calderería Nueva», he experimentado, una vez más esa sensación. Intimidante. Durante su recorrido un hormigueo interno me sacudía todo el cuerpo aunque sin desdeñar y reconociendo su sobrecogedora belleza. No me encuentro a gusto en ese ambiente aunque reconozco su valor como mezcla intercultural y que ellos tienen todo el derecho a permanecer en nuestro país buscando una mejor vida a través de su trabajo.

Con el objetivo del día ya cubierto y una vez llegada la noche, optamos por una cena frugal e ir pronto a descansar ya que, además de hacer en coche más de 400 Kms., nos habíamos pateado buena parte del Albaicín con sus cuestas, hacia arriba y hacia abajo. El día siguiente nos esperaba para hacer todo lo que el «Granada Card» nos recomendaba.

Y llegó el gran día en el que teníamos programada la visita al lugar emblemático por excelencia en la ciudad de Granada: La Alhambra. La Alhambra es la ciudad, fortaleza y palacio erigida por los monarcas de la dinastía Nazarí del Reino de Granada. Es el símbolo de la ciudad, el monumento más visitado de España y la obra cumbre del arte musulmán en Europa. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Su nombre procede del color de sus muros (Al-Hamra en árabe) que fueron fabricados con la propia arcilla del terreno, de ahí su color rojizo. El complejo, cuya visita requiere al menos tres horas, está situado sobre la colina de la Sabika, junto al río Darro. Está formado principalmente por los Jardines del Generalife, los Palacios Nazaríes y la Alcazaba, de construcción árabe. De factura cristiana encontramos el Palacio de Carlos V y la iglesia de Santa María, construida sobre la antigua mezquita. Los Palacios Nazaríes están agrupados de forma irregular y las distintas estancias se comunican entre sí por patios o galerías. Resumiendo, La Alhambra, a lo largo de la historia, fue Ciudad Palatina, Casa Real cristiana, Capitanía General del Reino de Granada, Fortaleza Militar, hasta llegar a su declaración como Monumento en 1870.

Vista de la Alhambra desde el otro lado del río Darro.

Hay una leyenda urbana que ha ido creciendo y consolidándose a lo largo de los años y que merece ser recordada aunque ahora ya se sepa a ciencia cierta que no pasa de ser una invención de un plumilla con mucha imaginación. Es la historia del Cabo de Inválidos José García que incluso tiene una placa en su memoria que fue colocada en 1936 en un muro lateral del patio de los Aljibes porque «con riesgo de perder la vida, salvó de la ruina a Los Alcázares y Torres de La Alhambra en MDCCCXII». Nada de esto es cierto y ni siquiera se sabe si este personaje realmente existió, pero ahí ha quedado en la memoria en forma de placa y en la de los granadinos que gustan de cuentos y leyendas. Lo que sí es cierto que La Alhambra quedó abandonada en el siglo XVIII. Durante la dominación francesa parte de la fortaleza fue volada y expoliada y hasta el siglo XIX no se comenzó su reparación, restauración y conservación, que aún se mantiene.

Usando el Bono para viajar en el transporte público, nos subimos al minibus que se podía tomar justo enfrente de nuestro Hotel y que, lentamente al ser calles estrechas y muy reviradas, nos acercó hasta la entrada. Previamente y pensando en la cantidad de gente que habría, mi intención era empezar por el final, es decir, por la parte de la Alhambra más alejada de la puerta de entrada. Buena idea pero errónea porque para llegar a los Palacios Nazaríes, quizá los más destacado de La Alhambra mandados edificar por los sultanes nazaríes, tuvimos que andar como 15 minutos aproximadamente bajo una lluvia pertinaz y casi no llegamos a la hora que teníamos concertada que eran las 9:30 h.

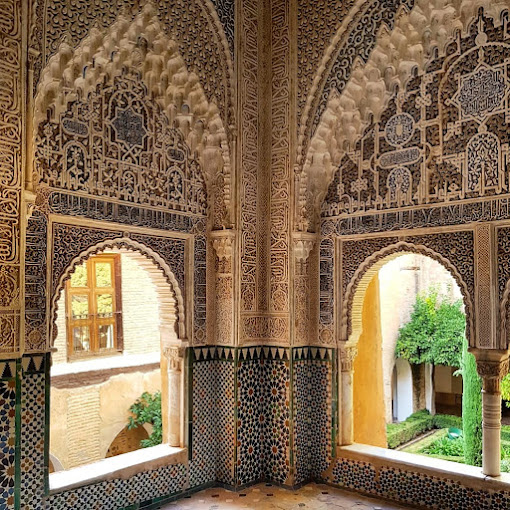

Estos palacios encierran entre sus muros el refinamiento y la delicadeza de los últimos gobernadores hispano-árabes de Al Andalus, los Nazaríes. Tres palacios forman este recinto: El Mexuar, El Palacio de Comares o de Yusuf I y el Palacio de los Leones o de Mohammed V. Los patios, con indispensables y continuas alusiones al jardín, con elementos de inspiración persa y musulmana, son el anticipo del paraíso, oasis del nómada, goce de los sentidos. El agua, elemento que da forma al palacio, aunando el jardín con la arquitectura, representa la pureza; agua cristalina que corre entre los mármoles de las fuentes; agua de vida que da riqueza y frescor al jardín, belleza estética, generosidad del sultán… todo un mundo de símbolos y estímulos. Con sus habitaciones perfectamente proporcionadas, sus detalladas paredes de estuco, sus antiguos techos de madera y sus azulejos de colores brillantes, merece la pena visitarlo y detenerse contemplando el trabajo concienzudo de sus artistas. Tras los muros desnudos, carentes de cualquier decoración, que forman el exterior del recinto, encontramos una serie de edificios de sutil arquitectura, frágil y delicada decoración que produce una intensa emoción estética. Son las residencias que los distintos sultanes de la etapa nazarí utilizaron para ellos y su corte.

Mirador de Daraxa

Desde una sala que llaman de los «Ajimeces», entramos al mirador por un gran arco apuntado de mocárabes (elemento característico de la arquitectura islámica), en el que encontramos un poema en las inscripciones que decoran sus jambas, junto con un zócalo de azulejos de color negro, blanco y amarillo, bellísimo por su finura y destreza a la hora de realizar el complicado motivo que exhibe. El piso también es de azulejos, aunque se encuentra muy deteriorado. El interior del mirador es una salita rectangular, con dos arcos laterales y uno doble frente a la entrada que mira al Patio de Daraxa, que fue cerrado por las habitaciones de Carlos V. Sobre los ventanales se encuentran unos arcos apuntados de mocárabes, en cuyos paños aparecen inscripciones de alabanza a Dios, a Mohamed V y frases poéticas.

Patio de los Arrayanes

Patio de los Arrayanes

El Patio de los Arrayanes se ha llamado de diversas formas a lo largo del tiempo. La actual denominación (al igual que la de Patio de los Mirtos) se debe a los macizos de arrayanes (o mirtos) cuyo color verde vivo contrasta con el piso de mármol blanco del patio, y que rodean al estanque central. También se le llamó Patio del Estanque o de la Alberca, precisamente por este estanque, de 34 metros por 7,10 metros, que divide el patio longitudinalmente y se abastece de agua gracias a dos pilas de mármol situadas en cada extremo.

Sala de los Abencerrajes

La Sala de los Abencerrajes se encuentra situada frente a la Sala de Dos Hermanas. Su nombre viene dado por una de las importantes leyendas contadas por Washington Irving en su obra “Cuentos de la Alhambra” y corresponde al nombre de una familia que tuvo en Granada una destacada actuación política en el periodo nazarí. En el centro de la sala hay una pila baja de forma dodecagonal, de la que sale un canalillo que conduce el agua hasta la Fuente de los Leones. En esa pila se refleja, como si fuera un espejo, la bóveda de mocárabes con forma de estrella de ocho puntas apoyada en pechinas, también mocárabes. El tono rojizo del óxido de la pileta dio origen a la leyenda de la sala, que cuenta que el emir de Granada mandó ejecutar a todos los varones de la noble familia de los Abencerrajes, por un asunto de amor y celos. La sangre de sus cabezas cortadas habría teñido de un tono rojizo, para siempre, el mármol blanco

Patio de Los Leones

El Patio de los Leones forma parte del Palacio de los Leones que constituían las estancias privadas del monarca Mohamed V y su familia. Es de planta rectangular y está rodeado por una galería a modo de claustro cristiano, sostenido por 124 columnas. El nombre del patio se debe a la fuente central, formada por 12 leones, sobre los que descansa una taza dodecagonal. Puedes quedarte allí a pasar el día admirando su magnificencia. Su inaudita belleza te atrapa y te sumerge en un imaginario de sultanes y huríes, de cábalas y textos del Corán. No puedes dejar de imaginarte a todos ellos paseando u holgazaneando a su alrededor como si fuera una estampa luminosa y eterna.

La Fuente de los leones es el máximo exponente de uno de los grandes aportes nazaríes al arte islámico, mostrando una de las escasas esculturas de animales que se conocen. Es también, sin duda, el centro de atención de todo este palacio y aquello que siempre impacta a todos los visitantes. Cada uno de los doce leones mantiene rasgos que lo distingue de los demás. Están todos en postura de alerta, colas replegadas, orejas levantadas, dientes apretados, actitud tensa, expectantes al mínimo gesto u orden de su señor, el sultán. Por otro lado, la asociación del agua, purificadora, fuente de vida, con la imagen del león, guardián del poder, se pierde en los albores de la Humanidad, pero se integra de manera simbólica en las tradiciones de las grandes religiones monoteístas. La Fuente de los Leones está compuesta de una taza central apoyada en doce leones surtidores de agua realizados en mármol blanco obtenido de las canteras de Macael, en la provincia de Almería. En el borde de la fuente existe una inscripción poética de Ibn Zamrak en elogio de Muhammad V, sultán bajo cuyo reinado se construyó este palacio.

Torre de Comares

Se dice que en esta torre de Comares se celebró el Consejo en el que se acordó entregar Granada a los Reyes Católicos. Cuentan que desde uno de sus balcones, la madre de Boabdil, al saber que su hijo estaba negociando con los cristianos la rendición, le dijo: «Mira lo que entregas y acuérdate de que todos tus antepasados murieron reyes de Granada y el reino muere en tí». También dice la leyenda que fue aquí donde Cristóbal Colón convenció a los Reyes Católicos para realizar su expedición a las Indias por Occidente que le llevó al descubrimiento de América el 12 de Octubre de 1492, y donde la reina Isabel le ofrece a Colón sus joyas para financiar el viaje. El Patio era un huerto-jardín plantado de árboles frutales bajos y aromáticos, como el granado y el naranjo, y de arrayanes también llamado mirto. La gran alberca es un espejo, comparándola con el suelo de cristal donde se refleja la arquitectura tanto de la nave Sur como de la torre de Comares. En los lados mayores del patio se encuentran las viviendas de las cuatro mujeres legítimas del sultán, compuestas de planta baja y alta sin comunicación interior entre ellas; es necesario salir al patio para subir por las escaleras correspondientes, que se abren en las puertas pequeñas.

Patio de Daraxa

Este jardín, llamado también de los Naranjos y de los Mármoles, se levantó entre 1526 y 1538, al tiempo que se construían las habitaciones de Carlos V, en los jardines que ya existían entre el alcázar y la muralla. El patio está delimitado, al sur, por el Mirador de Daraxa y la Sala de Dos Hermanas, al norte por las habitaciones de Carlos V y al este y oeste por las galerías construidas por el Emperador. En el jardín podemos encontrar cipreses, acacias, naranjos y arbustos de boj, rodeando la gran fuente central de mármol, decorada en su borde con una poesía, al igual que la fuente del Patio de Los Leones que se colocó en 1626 aprovechando la gran taza que se encontraba en el Patio del Cuarto Dorado.

Patio del Cuarto Dorado con su gran taza en medio

La pila que ocupa el centro del patio en la actualidad es una copia exacta (de 1943) de la fuente original, la cual se encuentra en los Jardines de Daraxa. Mohamed V construyó la fachada al lado sur de este patio.Todo el muro está decorado con bellísimos adornos y numerosas inscripciones, que rezan el lema «Sólo Dios es vencedor».

Soy consciente de que nos dejamos muchas cosas por ver, pero el tiempo manda y quedaban muchas cosas por descubrir así que nos fuimos acercando a la Alcazaba. Fue área residencial para la guarnición de élite al servicio del Sultán que vigilaba de manera permanente la ciudad palatina que actualmente se la conoce con el nombre de Barrio Castrense. La consideración de la Alcazaba como un recinto castrense queda de manifiesto en su acceso. Este se efectúa al pie de la Torre del Homenaje, circundando su base en un suave ascenso. Un simple muro que obliga al paso en recodo, oculta a su vez el portón que se abre en la muralla, de forma que éste no puede ser visto desde el exterior. De hecho es una pequeña ciudad, con una estructura urbana semejante a la de cualquier barrio de una población hispano-musulmana. Una estrecha calle recorre todo el recinto, separándolo en dos espacios diferenciados. Al norte se apiñan muros y pavimentos de forma irregular que corresponden a varias casas de diferente tamaño pero idéntica estructura: son las viviendas de la guardia de élite que residía en el recinto, incluso con sus propias familias.

El Albaicín desde la Torre del Homenaje

La Torre del Homenaje desde una estrecha calle del Albaicín

La Torre del Homenaje es una de las más antiguas (época califal) y de las más elevadas, tiene entre 22 y 26 metros de largo. Además, fue la entrada primitiva a la Alcazaba. Comparando entre sus restos arqueológicos, parece que fue reedificada por órdenes de Muhammad I, (Al Ahmar) sobre las ruinas de otra torre más antigua datada del siglo XI. En el siglo XIV constituía, junto con la Torre de la Vela, los principales bastiones defensivos de la Alhambra, ofreciendo protección al recinto. Esta torre está formada por seis plantas y una terraza: una mazmorra subterránea (también usada como almacén de especias, sal y grano), una planta baja independiente del resto y cuatro pisos. En tres de ellos, se cubre la estancia central con un juego de bóvedas y el último piso cuenta con un patio interno abierto a la terraza con habitaciones a su alrededor. Según parece, fue la primera residencia real de la Alhambra, residencia de Muhammad I.

Torres de La Alhambra desde el Paseo de Los Tristes

La Alcazaba es la parte más antigua de la Alhambra. Se piensa que ya antes de su construcción y la llegada de los musulmanes a Granada existieron diversas edificaciones en la misma zona. La primera noticia que tenemos de la existencia de la Alcazaba granadina data del siglo IX, en el que se supone que fue construida por Sawwar ben Hamdun durante la lucha entre árabes y muladíes. El conjunto actual se lo debemos a Mohamed I, quien amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres nuevas torres (la Quebrada, la del Homenaje y la de la Vela), con lo que convirtió a la Alcazaba en una auténtica fortaleza donde el monarca establecería la residencia real, función que se conservó durante el reinado de su hijo Mohamed II hasta que los palacios fueron terminados. A partir de entonces quedó como fortaleza de índole puramente militar. Posteriormente, con la llegada de los cristianos, se realizaron grandes reparaciones en la Alcazaba. En diferentes épocas, durante largos periodos de tiempo, se convirtió en prisión del Estado, incluso durante la ocupación francesa. Al igual que la Alhambra, la Alcazaba estuvo abandonada y descuidada completamente durante mucho tiempo, pero a diferencia de aquella, no fue hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando se comenzaron los trabajos de restauración, exploración y saneamiento.

La Alcazaba de La Alhambra

La Alcazaba es la gran fortaleza de la medina nazarí. Primero se había estructurado como pequeña alcazaba en la etapa de los reinos de taifas (s.XI), en la etapa zirí, y fue conservada entre las reformas de la etapa nazarí (S. XIII-XV). Es el embrión silencioso de toda una ciudad aristocrática que luego se llamaría Madina al-Hamra (ciudad de la Alhambra). Fue injustamente olvidada por quienes escribieron, deslumbrados, sobre los alcázares nazaríes a partir de la Conquista. Está en el extremo más occidental de la colina de la Sabika. Tiene forma triangular y está construida con murallas y torres de tapial. Era la defensa principal contra los ataques y es la parte más antigua del recinto. Fue Muhammad I quien construyó las murallas circundantes y las tres Torres: Torre de la Vela, Torre Quebrada y Torre del Homenaje. Posteriormente, se añadió una torre adicional, que fue la Torre de la Pólvora. Dentro de la alcazaba vivían los soldados responsables de defender al Sultán y la Alhambra. Un pasillo pasa por el centro de la Alcazaba. A la izquierda, están las casas más pequeñas, destinadas a los soldados solteros y sin familia, mientras que, a la derecha, están las casas más grandes, que eran para los soldados y sus familias. Habría tenido un arsenal, silos y baños, además de un horno de pan para preparar las comidas. Después de la expulsión, se adaptó a los métodos modernos de defensa y ataque militar y se construyeron torres adicionales, como la Torre del Cubo.

Poco a poco y sin que el día mejorase en su aspecto climatológico, nos dirigimos a la entrada del Palacio de Carlos V. La decisión de situar el Palacio en la Alhambra simbolizaba el triunfo de la Cristiandad sobre el Islam. Carlos V, Rey de España y Emperador electo de Alemania, decide edificar su Palacio Real en la Alhambra después de la visita que realizara a Granada tras su boda en Sevilla con Isabel de Portugal en 1526. Es la cumbre del discurso arquitectónico imperial que habían diseñado los marqueses de Mondéjar. Se mandó construir porque las habitaciones acondicionadas en los palacios árabes para Carlos V y su esposa Isabel de Portugal, en su luna de miel en 1526, no fueron del gusto de Emperador, ni tenía cabida la corte en ellas. Su implantación, a pesar de su diseño y calidad formal, cambió la imagen del recinto alterando su tejido interior y la conexión con la ciudad. El proyecto original contemplaba una gran plaza porticada al oeste y otra más pequeña al sur modificando de forma importante los accesos. El Emperador decidió construir el Palacio al estilo «romano«, probablemente influido por el propio Gobernador de la Alhambra y Capitán General Luis Hurtado de Mendoza, cuya familia jugó un importante papel en la recepción de la cultura italiana en Castilla, aunque el modelo del palacio pudo ser sugerido por Baldasare Castiglione, amigo de Rafael y de Giulio Romano.

Entrada al Palacio de Carlos V y vista de su interior

Silla de tijera nazarí. Sillón del trono nazarí a partir de Muhamed V, construida en el año 1.380.

Puerta de la sala de Dos Hermanas y jarrón de la época de Muhamed V.

En esta puerta podemos observar todos los sistemas constructivos propios de la carpintería nazarí, especialmente el sistema ataujerado (Técnica decorativa de la carpintería de armar sistemas planos horizontales (alfarje) hispanomusulmana, basada en el desarrollo de lacerías de formas geométricas). Hay que destacar su aspecto decorativo, que desarrolla los mismos temas del resto del Palacio de los Leones, y comparte con éste su fecha de construcción, el reinado de Muhammad V entre 1370 y 1380.

Antes de dirigirnos hacia el Generalife y muy cercana al Palacio de Carlos V, hay una Iglesia que, dentro del conjunto, no llama excesivamente la atención, pero que es necesario visitar para darnos cuenta de las diferencias que existen entre la Alhambra musulmana y la cristiana.

Iglesia de Santa María de la Encarnación.

Terminada a principios del siglo XVII sobre el solar de la Mezquita Mayor y su baño, este último conservado parcialmente en la casa donde nació y vivió el músico Ángel Barrios, hoy museo evocador de su figura y del ambiente intelectual del primer tercio del siglo XX. Las obras del templo se realizaron entre 1581 y 1618, completadas por el arquitecto Ambrosio de Vico siguiendo trazas de Juan de Herrera y Juan de Orea, aunque con fábricas muy humildes en comparación con los proyectos iniciales. Con planta de cruz latina y capillas laterales, destaca su retablo barroco con grandes columnas salomónicas de 1671, así como el Crucificado y las grandes imágenes de las Santas Úrsula y Susana, de Alonso de Mena. No tiene un mayor interés, quizá destacar su retablo y la capilla de la Piedad de Torcuato Ruíz del Peral que sale en el paso de la Hermandad de Santa María de la Alhambra. Esta popular virgen es adorada por muchos granadinos. Procesiona por las calles de la ciudad de Granada el Sábado Santo. Visita corta a la espera de lugares más interesantes.

Torres y Alhambra Alta.- Torre de las Damas Jardines del Partal

Se denomina Alhambra Alta a la zona sur del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, está formado por el Secano de la Alhambra y el espacio entre él, los Jardines del Partal y la Puerta del Vino (esta parte está ocupada por el Palacio de Carlos V). El Secano de la Alhambra es la zona situada entre las Torres de las Infantas, la Cautiva y la Torre de los Siete Suelos. La Torre de las Damas ha sido conocida por múltiples nombres hasta finales del siglo XVIII, cuando tomó el nombre actual. Su decoración es la más antigua de toda la Alhambra y era el edificio más importante de los edificios que ocupaban los magnates que vivían en torno al Palacio Real. Adosadas a la torre se encuentran 3 casas, de construcción posterior y en una de ellas se han descubierto unas pinturas únicas en la España musulmana.

Paseo de las torres.- Torre del Cadí

Paseo de las torres.- Torre del Cadí

Junto a la muralla que defendía la ciudadela real de la Alhambra se crearon una serie de torres defensivas que a la vez servían como viviendas. Unen el Partal con el Generalife y se le conoce hoy como el Paseo de las Torres. La Torre del Cadí, también llamada Torre del Preso (s.XVI), paso de la Zorra (s.XVII y XVIII) o Torre del Candil, es una torre militar con un solo piso y azotea sobre la línea del adarve. Debajo de ella pasaba el camino de ronda y existe un pasadizo que da acceso a las dependencias en las que se alojaría un jefe que controlaba a la guardia en su recorrido de ronda por las murallas de la Alhambra.

Panorámica camino del Generalife

El Generalife era la residencia de verano de los sultanes de la Alhambra. Hoy en día es un conjunto de jardines históricos de varias épocas y sus construcciones palaciegas, algunas de la época nazarí. El Generalife se encuentra sobre la colina conocida como Cerro del Sol, colindante con la Alhambra, que a su vez se encuentra sobre otra colina llamada la Sabika. El nombre «Generalife» viene del término Yannat al-Arif que significa Jardín del Arquitecto. Esta almunia junto a la Alhambra era propiedad del sultán. La almunia era la casa de campo andalusí, que solía estar rodeada de jardines y de tierras de cultivo. En las familias nobles la almunia era la finca de recreo donde iban a descanasar temporalmente. El Generalife se estructuró en cuatro huertas que se adaptaban al terreno en bancales, una zona residencial y una dehesa que rodeaba la finca. Hoy en día se accede al Generalife por los jardines nuevos que son de entre 1931y 1952. En esta zona nos encontramos el Auditorio del Generalife, cuyo escenario entre cipreses atrae a grandes ballets y compañías de danza durante el Festival Internacional de Música y Danza en las noches de verano granadinas. También aquí se celebra cada verano desde hace ya 20 años el interesante festival Lorca y Granada.

Si seguimos avanzando, en el tramo central, hay una réplica de jardín hispanomusulmán con acequia en crucero, cipreses y bonitas vistas de la Alhambra desde la pérgola. Después cruzamos el Patio de las Caballerizas y subimos por una escalera al Patio de la Guardia, donde vemos sobre una escalinata una pequeña portada, detrás de otra escalera nos lleva a la zona doméstica, residencia de verano del sultán. En el Generalife también encontrarás acequias importantes, como la Acequia Real, murallas y torres defensivas de época medieval. El Generalife de Granada es la única muestra que queda para hacernos una idea de cómo eran los jardines hispanomusulmanes.

Entrada al Generalife

Entrada al Generalife

Patio de la Acequia

Este patio es la parte más importante del Generalife. Presenta un canal que divide el patio longitudinalmente, rodeado de un conjunto de pequeños surtidores y que termina en sus extremos en dos tazas de piedra. Ha sufrido muchos cambios y reformas.

En aquellas bellas mansiones rodeadas de jardines el espíritu árabe se dejaba llevar por su instinto poético y sensual. Visitando el Generalife descubrirás que la luz, el murmullo del agua , el aroma de las plantas y la belleza del entorno están combinados de manera que te han despertar los sentidos. El conjunto monumental de la Alhambra destaca, entre otras cosas, por la riqueza y variedad de sus jardines históricos. Muchos de estos jardines son de la época nazarí y nos aportan valiosa información de cómo era la vida en Al Andalus. Los jardines del Generalife y la Alhambra son los más antiguos que existen en Europa .En época cristiana los jardines fueron remodelados y adaptados al gusto de los Reyes Católicos. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo otros jardines más acordes con las modas del momento hasta llegar a los más recientes que datan del siglo XIX. En sus orígenes debió de ser una mansión de recreo del arquitecto, por lo que apunta la etimología de la palabra «Generalife», y más tarde pasó al patrimonio real. Este palacio de origen almohade data de los siglos XII y XIII, aunque la gran transformación del Palacio del Generalife es obra de Muhammad III (1302-1309) quien construyó el Patio de la Acequia. El Palacio del Generalife se distribuye en torno a este maravilloso patio, que le sirve como eje. Este mundialmente conocido patio, fotografiado tantas veces por los impresionados visitantes, mide 49 metros de largo por 13 de ancho y en su eje central discurre la Acequia Real. El Patio de la Acequia es el verdadero corazón del Generalife. Aquí la sensualidad arábiga se hace más sutil y espiritualiza.

Interior del Palacio del Generalife

Y no podemos irnos de este cuento maravilloso de sultanes, sultanas, huríes, abencerrajes, sin olvidarnos de todos aquellos artistas anónimos que trabajaron toda su vida allí para dejarnos este legado que hoy, 800 años después podemos seguir admirando a pesar de la barbarie de algunos que no sólo no reconocían su belleza sino que desconocían su valor artístico e histórico.

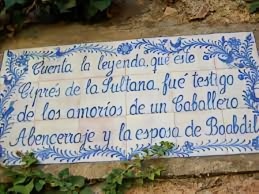

Accedemos al patio del Ciprés de la Sultana desde la sala de la nave N. Parece que fue el lugar en el que se situaba el baño del Generalife, pero se perdió ya a comienzos del siglo XVI y se convirtió en un jardín donde se hacía un curioso juego de agua. Entre 1584 y 1586 se hizo la galería septentrional y más tarde se ajardina con una gran alberca en forma de U rodeada de setos de arrayán (Arbusto de la familia de las mirtáceas, de dos a tres metros de altura, oloroso, con ramas flexibles, hojas opuestas, de color verde vivo, lustrosas). Allí permanece el tronco inerte e inhiesto del famoso Ciprés de la sultana, muerto porque desde el siglo XIX los visitantes se llevaban astillas de él como recuerdo. Este ciprés ha dado lugar a la más famosa leyenda del Generalife. A finales del siglo XVI Ginés Pérez de Hita, en su ficticia “Historia de los bandos de los Zegríes y los Abencerrajes” decía que: “… mi señora la Reyna tiene amores con el Abencerraje llamado Albinhamad…, quando en Generalife hazían Zambra… por una de aquellas calles que están hechas de arrayán, de improviso, debaxo de un rosal, que haze rosas blancas, que es muy grande, yo vide a la Reyna holgar con Abinhamad … y a cabo de rato vimos salir a la Reyna sóla por allá debaxo, junto a la fuente de los Laureles…”. Así, de esta manera, comenzó la leyenda.

Pero el verdadero creador de la leyenda fue el padre Juan de Echeverría, a fines del siglo XVIII, al ligar el relato de Pérez de Hita con el ciprés de este patio. En uno de sus famosos “Paseos” dice a su acompañante: “Una tradición que no sé en que funde, dice: que al pie de esos Cipreses, fue donde el impostor Gomel dixo que había visto a la sultana en familiar conversación con el Abencerrage, y por esto les llama los Cipreses de la Reyna Sultana”.

Placa de azulejos situada junto al ciprés.

Placa de azulejos situada junto al ciprés.

Si volviéramos al siglo XV, comprobaríamos que Granada era en ese momento una de las ciudades más importantes de Europa. Por su tamaño, por su riqueza y sobre todo por su simbolismo. No hay que olvidar que era la última ciudad conquistada y en Europa se le conocía como la Nueva Jerusalén. Después de conocer estos datos quizá ya no suene tan paradójico el porqué uno de los personajes más importantes del siglo XVI (Fernando el Católico) decide enterrarse aquí y hacer de la Catedral el Mausoleo Real.

Otra curiosidad es que, aun siendo una de las catedrales más importantes del renacimiento español es, relativamente y en comparación con otras, tan poco conocida. Hay dos motivos fundamentales. El primero es el estar eclipsada por la Alhambra y el segundo es caer en desgracia tras la construcción del Escorial que pasa a ser a partir de entonces el Mausoleo Real. De un primer vistazo a la fachada, llama la atención el hecho de que su torre no esté terminada. Realmente debía haber tenido dos torres de 81 m. Sin embargo la única torre construida tiene tres cuerpos de los 6 previstos. Hay un problema de cimentación, ya que se asienta sobre las arenas del rio Darro. Esto hizo que no fuera posible terminar la primera y que ni se comenzara la segunda.

Torre de la Catedral, única y no terminada

Ya desde que entras en el recinto su magnificencia te sobrecoge e intimida, su altura, sus columnas, sus vidrieras, sus retablos, sus capillas y sus dos enormes órganos te dejan anonadado. Aunque no seas creyente, su magna belleza te deja extasiado. Cada mirada, la fijes donde la fijes, te emociona, desde el suelo hasta los ábsides más altos. Todo el conjunto merece la pena de ser visto pero uno a uno, en silencio y por todo el tiempo que haga falta. No podré describir todo, sólo lo que más me ha llamado la atención y que por ello lo he convertido en objetivo de mi cámara.

Colocándonos al pie de la nave central y abriendo nuestra mirada nos acoge y sorprende la luminosidad del templo catedralicio: en una atmósfera resueltamente blanca los primeros acordes áureos y verticales de los órganos y la plenitud, dorada y cálida, de la capilla mayor coronada por la luz polícroma de las vidrieras y por su gran bóveda con intenso azul desbordante de estrellas trazadas en oro. En todo el recinto, la luz natural blanca, descendiendo desde los altos ventanales, logra un sereno ambiente diáfano envolviendo naves y pilastras llegando hasta el pavimento, grandes losas blancas enfrentadas con otras negras, en suave gradación. La luz difundida y extendida por la blancura interior es un importante elemento simbólico del templo catedralicio.

Los cimientos para los pilares de la Catedral granadina comienzan a abrirse en mayo de 1533 y terminan en febrero de 1555 dentro de los treinta y cinco años de demostración de la maestría del maestro Diego de Siloé (1528-1563). El diseño constructivo de los pilares para la gran nave basilical de la Catedral se aleja del tradicional modelo gótico europeo y español, adoptando claramente el estilo romano. Los diversos y nuevos problemas arquitectónicos siempre los soluciona Siloé con elegancia y cumpliendo las proporciones clásicas. Consigue así un modelo seguido por arquitectos posteriores en Andalucía y en América. Una gran cúpula semiesférica cubre la capilla mayor alzándose sobre la base circular y sobre las ventanas de medio punto abiertas sobre el borde inferior de la cúpula; en ellas se narran hechos de la vida de Juan el Bautista, el precursor, y de Jesucristo, hijo de Abrahán, hijo de David. Este tipo de cúpula semiesférica sobre base cilíndrica carecía de precedentes en España y es una más de las creaciones de Siloé que alcanza en este recinto sagrado la majestuosidad y la grandeza «romanas».

Vista general de la capilla mayor con los dos órganos a los lados.

Sobre el altar se erigía un ciborio o tabernáculo, caracterizado por su estructura innovadora y simbolismo eucarístico. Este diseño inicial fue reemplazado por otras versiones, como el «Carro de Ezequiel» en 1648 y un tabernáculo provisional en 1804. El tabernáculo actual, realizado entre 1924 y 1929 por José Navas Parejo, es una obra de mármol de sierra Elvira y plata repujada por el platero José Martín Simón. Donado por los Duques de San Pedro de Galatino, personaje muy familiar para todos los granadinos, empresario, visionario y adelantado a su época, tiene una altura de siete metros. Su base circular está decorada con águilas, ángeles y animales fantásticos. Doce columnas corintias adornadas con guirnaldas sostienen una cúpula gallonada, coronada por una figura alegórica de la Fe. En su interior, un sagrario rectangular de plata está decorado con relieves que representan la Última Cena, enmarcados por pilastras renacentistas y rostros de ángeles. La inscripción «ECCE TABERNACULUM DEI» en el entablamento resalta su carácter sagrado. Este gran hombre se dio cuenta de que Granada se podía convertir en la Suiza de España y promueve la construcción de la estación de esquí, el tranvía a Sierra Nevada, grandes hoteles, etc. Sin embargo no estaba mal asegurarse también un lugar en el cielo. Por este motivo dona junto a su esposa doña Fernanda Salabert esta gran obra de arte a la Catedral de Granada. El Cabildo catedralicio en correspondencia, los nombra canonigos de la Catedral y permite que se les entierre en ella.

Tabernáculo de la Capilla Mayor

Para contemplar los templos que albergan capillas a sus lados o detrás del Altar Mayor, suelo comenzar de izquierda a derecha, yendo uno por uno sin saltarme ninguno porque todos tienen algo que les hace singular. En esta Catedral es imposible quedarte más de 5 minutos viendo cada capilla o retablo porque son muchos y todos muy hermosos. Sólo los voy a enumerar pero no los describiré que para eso ya tenemos otros foros y otras plumas:

- Capilla de la Virgen del Pilar.

- » de Nª Sra. del Carmen.

- » de Nª Sra. de las Angustias.

- » de Nª Sra. de la Antigüa.

- » de Santa Lucía.

- » del Cristo de las Penas.

- » de Santa Teresa.

- » de San Blas.

- » de San Cecilio.

- » de San Sebastián.

- » de Santa Ana.

- » Real.

- » de la Santísima Trinidad.

- » de San Miguel.

- Retablo de Jesús Nazareno.

- Altar del Triunfo.

- » de Santiago.

- » del Santo Cristo.

- » de San Bernardo.

Capilla de Nª Sra. de las Angustias

La catedral cuenta entre otras muchas obras de arte con un cuadro de Pacheco conocida como la “Virgen de la Leche”. En el cuadro aparece representada la Virgen Maria, dando de mamar a Jesucristo. La imagen se convirtió en icono para las mujeres embarazadas. Solían acudir a rezar delante de la imagen y a pedirle que les concediese suficiente leche para alimentar al recién nacido, algo muy importante en una época, no muy lejana, en la que lo contrario podía significar la muerte del pequeño.

La Virgen de la leche.- El marco que encuadra esta escena mariana, llena de colorido y música, está ornamentado con gran delicadeza. Entre un par de junquillos, una banda decorativa con incrustaciones de marfil que, bajo su apariencia geométrica y estilizada, evoca figuraciones vegetales.

Las vueltas que da la vida. Desde hace más de medio siglo descansa en la parte central de la Catedral la figura más representativa de la libertad en nuestra ciudad. Estamos hablando de Mariana Pineda. Algo anacrónico para muchos ya que murió por oponerse al régimen absolutista y a la iglesia. Por este motivo, tras su ejecución se le enterró «extramuros» y en el anonimato sin una placa que indicase su nombre en el cementerio de Almengor hasta el 17/5/1836, día en que el Ayuntamiento de Granada decidió la exhumación de sus restos que fueron custodiados en una urna de nogal durante 20 años y fueron depositados de manera sucesiva en varios lugares hasta que en 1856 se les dió definitiva sepultura en la cripta de la Catedral de Granada.

Mariana Pineda Muñoz (Granada, 1 de septiembre de 1804-Granada, 26 de mayo de 1831). Heroína de la causa liberal española contra el absolutismo de Fernando VII, vivió a principios del siglo XIX en Granada y terminó sus días ajusticiada por negarse a delatar a sus compañeros. Se casó cuando tenía quince años con Manuel de Peralta y Valle, once años mayor que ella y que acababa de abandonar el ejército, no se conoce de qué vivía. La boda se celebró en octubre de 1819 de forma «sigilosa», en palabras de su principal biógrafa Antonina Rodrigo, debido a la condición de hija ilegítima de Mariana. Dos años y pico después, en agosto de 1822, falleció su esposo dejando a su viuda de dieciocho años con dos hijos pequeños. Al parecer durante esos años afloran los ideales liberales de Mariana, coincidiendo con el Trienio Liberal, cuando Mariana se adhirió a la causa liberal y tras la nueva restauración del absolutismo por Fernando VII en 1823, ya viuda acogió en su casa a liberales perseguidos. Se estaba preparando un levantamiento generalizado por toda Andalucía que estaría encabezado por Torrijos y por Espoz y Mina, y coordinado desde Madrid por Salustiano de Olózaga. Se llegó a fijar fecha para el levantamiento. Dos días antes de la fecha prevista para el levantamiento Mariana Pineda fue detenida en su casa de Granada.

Fue el 26 de mayo de 1831 cuando Mariana Pineda fue ajusticiada en Granada, con el más noble de los tres rituales que contemplaba la ejecución a garrote, porque se encontró en su casa una bandera a medio bordar con las palabras «Igualdad, Libertad y Ley», lema de los liberales granadinos. «La península goza de perfecta paz», se escribió en La Gaceta, para dar cuenta oficial de la ejecución de Mariana Pineda.

Féretro con los restos de Mariana Pineda en la Cripta de la Catedral de Granada.

Quien le iba a decir a Mariana que sus huesos después de un largo trasiego por toda su ciudad, tras su ejecución, se convertiría en símbolo político de la libertad, el valor y la lealtad, además de ser enterrada en la mismísima Catedral de su lugar de origen.

Resumiendo: Toda ella es fenomenal, grandiosa y digna de hacer una visita sosegada en la que las emociones van a ser continuas pero si nos preguntan qué es lo más destacable a mi modo de ver y opinar diré que destaca la Puerta del Perdón, obra cumbre de Siloé, la Portada de San Jerónimo y la de la Capilla Real. Son trabajos tan sublimes que se consideran por sí solas obras clave del Renacimiento español; las vidrieras de Teodoro Pascual, consideradas la mejor colección de todo el siglo XVI, el Cristo de la Cruz que hay en la Sacristía, una de las mejores obras del Barroco español obra de los Hermanos García, el cuadro de la Inmaculada Concepción de Alonso Cano del 1656, también en la Sacristía, considerada por los expertos la mejor versión de la Virgen niña, y por supuesto, los órganos que datan de 1744 y son obra de Leonardo Fernández Ávila y de los que hablaremos más extensamente porque son mi debilidad..

Órganos a ambos lados de la nave central, el de la epístola a la derecha y el de el evangelio a la izquierda.

En un informe de 1750 se dice que el primero de los órganos (lado de la epístola) es «de voces apaciblemente suaves y el segundo, lado del evangelio, las tiene intensas y vigorosas, sin defecto de dulzura o melodía, cuya variedad le hace más estimable, por ser de mucho aprecio esta diversidad accidental de cualidades«. Las cajas de ambos órganos, doradas y policromadas, son casi gemelas en sus respectivas fachadas y contrafachadas; su estilo es del barroco tardío o, según algunos especialistas, rococó. La acústica del templo actúa de magnífica caja de resonancia para ambos instrumentos; no es posible su uso simultáneo en obras de repertorio para doble órgano debido a sus distintas y opuestas características musicales (armonización, afinación, timbre, estilo…) dato muy importante a tener en cuenta pero que cualquier buen organista no desconoce.

El órgano del lado de la Epístola dispone de una consola en ventana situada en la fachada, con tres teclados, dispuestos en la siguiente forma: órgano mayor en el teclado superior, cadereta de eco en el teclado medio y cadereta exterior en el teclado inferior. Las teclas están realizadas en madera, recubiertas de chapas de ébano para las naturales y de marfil para las alzas. Las mazas del teclado presentan enmarcado en taracea. Su cañutería presenta 45 tubos de flautado en fachada más la trompetería de batalla, 40 tubos de flautado y 49 clarines de atrás en contrafachada siendo muchos de ellos canónigos (no sonantes). La trompetería exterior, aunque transformada en la actualidad, representa, en su concepción original, uno de los conjuntos más espectaculares pudiendo catalogarse sus juegos de timbres logrados entre los más selectos de la historia de la organería ibérica barroca. Durante sus dos siglos largos de vida y aparte de las intervenciones habituales de mantenimiento, este órgano ha tenido reparaciones y adaptaciones varias. En la última, en 1971, por OESA, ha recuperado parcialmente su carácter barroco. Ahora, en estos momentos, se está comenzando a hacerle una restauración extensa que le devuelva a su modo original en la mayor medida posible.

Órgano de la Epístola, actualmente en reparación.

Los datos que vamos a copiar y extractar, ya que no se trata de hacer una explicación exhaustiva, de la web del organero Joaquín Lois, encargado de efectuar su restauración. Se trata, el de la Epístola, de un instrumento diseñado y construido en 1744-45 por Leonardo Fernández Dávila y con el del Evangelio conforma uno de los conjuntos más importantes de la organería barroca en la península. La relevancia del instrumento y del mueble es evidente dentro del patrimonio organístico de la ciudad de Granada y de la península Ibérica ya que se trata de uno de los grandes órganos construidos en el siglo XVIII y emblemáticos del estilo barroco ibérico, siendo éste el estilo identificativo de España en el conjunto de los órganos históricos de todo el mundo. El mueble es de grandes dimensiones: 17 metros de altura, 8,5 metros de ancho y 3,5 metros de fondo en algunas zonas de su perímetro. La arquitectura interior y mecánicas están dispuestas según el plan inicial de Fernández Dávila o muy próximo. En todos sus aspectos ha sufrido modificaciones a lo largo de los siglos, unos más acusados que otros, pero es perfectamente identificable el estado de origen y las intervenciones posteriores, conservando una parte importante de la enorme estructura del órgano. Ubicado en el cuerpo principal y en la posición habitual, vierte a las dos fachadas y contaba con 22 registros en origen. Su tubería es la original del órgano, teniendo a la vista los espectaculares escudos característicos de Leonardo Fernández Dávila.

El trabajo de Lois consistirá primero, en averiguar todas las modificaciones que se le hayan hecho a lo largo de los años aunque su estado de conservación está muy próximo a su concepción original frente a los órganos que siendo de similar categoría perdieron su esencia con reformas irreversibles como es el caso del órgano del Evangelio de ésta catedral de Granada. Este órgano del lado de la epístola se dedica principalmente a sus fines litúrgicos propios. Además, se organizan frecuentes conciertos auspiciados por el Cabildo o por distintas organizaciones de la ciudad; incluso, por el prestigioso Festival Internacional de Música y Danza que, anualmente, se celebra en Granada. Esperamos oirle tañer en una pròxima visita ya en todo su esplendor.

El órgano del lado del Evangelio es hermano sólo de nacimiento del órgano de la epístola, fue construido también por Leonardo Fernández Dávila acabándolo en 1749 con la colaboración de un grupo de oficiales; entre ellos destacaron Jorge Bosch y José García, bisnieto de Alejo García (fl. 1692) y último eslabón de esta gran dinastía de organeros. Este órgano, originalmente barroco ibérico, dispone de dos teclados manuales de 56 notas e incluye pedalero de 36 notas. La tubería presenta distintas calidades y ha sido armonizada en la fecha de su reconstrucción practicándosele entallas de ventanas y dientes.

Órgano del lado del Evangelio.

A principios del XX corren aires innovadores en la música; los nuevos gustos en media Europa modernizan este órgano. Hacia 1928 sufre una primera transformación radical con la intervención del maestro organero Pedro Ghys Guillemín, con taller en Granada perdiendo algunas de sus características originales, salvo la caja y algunos juegos de tubos. En la última intervención de OESA (Organería Española Sdad.Anónima), durante el año 1971 se recuperan los registros originales de fachada y la trompetería. Con este instrumento se interpretan con frecuencia conciertos y permite interpretar, aunque con limitaciones, gran parte de la literatura organística romántica del XIX y XX. No me voy a extender más en el tema, tuve oportunidad de escuchar unos momentos al organista que, con un grupo de alumnos como se puede apreciar en la foto de arriba, trataba de explicarles y enseñarles todas las posibilidades del órgano del Evangelio, tañendo a la vez que iba cabiando de registros para poder captar todos los sonidos que permite el instrumento.

No había tiempo que perder, nos quedaba mucho por ver y sin poder disfrutar sosegadamente y en silencio de la magnitud de la Catedral, nos desplazamos a la Capilla Real que está al lado pero que se entra por otra puerta situada en la calle Oficios.

Fachada y puertas de entrada a la Capilla Real

La historia de Granada ha estado ligada íntimamente a la figura de los Reyes Católicos. La pareja de monarcas llegó a la ciudad en 1482 y llevó a cabo una importante campaña militar conocida como la Guerra de Granada, que terminó con la expulsión definitiva de los musulmanes y la toma de la ciudad. La victoria cristiana tuvo como consecuencia la integración en la Corona de Castilla del último reino musulmán de la Península Ibérica, finalizándose el proceso histórico de la Reconquista que los reinos cristianos habían comenzado en el siglo VIII. Ese hecho motivó que el papa Alejandro VI concediese a Isabel y Fernando el título de Reyes Católicos en 1496. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón decidieron construir su capilla sepulcral en la capital granadina y consagrar para siempre su vida a esta ciudad. La capilla se levantó en el lugar que ocupó la antigua mezquita mayor de la ciudad y su construcción no finalizó hasta 1517. Hasta entonces, los restos de los Reyes Católicos descansaron en el convento de San Francisco de la Alhambra.

La Capilla Real está dedicada a San Juan Bautista y San Juan Evangelista y tanto el interior como el exterior del edificio siguen la estética de austeridad solicitada por la reina Isabel. Sin embargo, a su muerte, su marido no respetó este deseo y ordenó la construcción del sepulcro en un estilo renacentista cargado, más bien recargado, de detalles. Hay que señalar que no está permitido hacer fotografías ni videos en el interior de la Capilla, por lo que las que aquí se exponen son recogidas en internet libre de copyrigt.

En el centro del crucero de la capilla descansan los sepulcros de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón así como los de su hija heredera Juana y su marido Felipe. Ambos sepulcros están tallados en mármol y representan las figuras de los monarcas a gran escala. El monumento funerario está decorado con medallones, figuras de santos y ángeles. Enamorado de Granada, su nieto Carlos I decidió en 1521 trasladar los restos de ambos a esta Capilla y entonces convertir la sepultura de los Reyes Católicos en el panteón de la dinastía familiar. A esto se debe que en la Capilla Real llegaran a estar enterrados hasta nueve miembros de la familia real, algo que cambió cuando Felipe II construyó el Real Sitio de El Escorial y se quiso llevar allí los cuerpos de su madre, Isabel de Portugal, de su primera esposa la Princesa María, y de dos hermanos que murieron siendo aún niños.

Las figuras de los Reyes Católicos, esculpidas en el impresionante sepulcro de mármol obra del escultor florentino Domenico Fancelli

Bajo la tumba hay una pequeña cripta a la que se puede acceder por unas escaleras. Aquí se pueden observar los féretros de plomo de los cuatro miembros de la realeza y el sarcófago del nieto de los Reyes Católicos, el infante Miguel de la Paz, que murió siendo un niño. Esta cripta de marcada austeridad alberga también objetos personales de los Reyes Católicos, como sus coronas y el cetro que utilizaban.

Sarcófagos de los Reyes Católicos y sus hijos en la cripta de la Capilla Real

Antes de morir, la reina Isabel I manifestó su deseo de que fueran enterrados junto a ella y su esposo algunos de sus más preciados bienes. Todo ese legado real se halla ahora en un museo habilitado en la sacristía anexa a la capilla, que esconde auténticas joyas históricas como la corona, el cetro, el cofre y el espejo de la reina y la espada del rey Fernando. Destaca también en el museo la colección de tablas flamencas de Isabel, a la que ella se refiere en su testamento y en la que sobresale el famoso Tríptico de la Pasión de Dieric Bouts. Asimismo, se exponen varias pinturas españolas e italianas del Renacimiento entre las que hay una obra, la Oración del Huerto, atribuida a Botticelli.

La Capilla Real es uno de los monumentos de Granada que no podéis dejar de ver si viajáis a la ciudad de la Alhambra. Ver el conjunto artístico de la capilla y contemplar los sepulcros de personajes históricos de la talla de los Reyes Católicos es vital para guardar un recuerdo único de Granada.

Saturados de ver tanta belleza y cansados por todo lo andado y pateado, nos dirigimos hacia la salida con la intención de degustar la afamada comida granadina, con sus jaleadas tapas. Seguía lloviendo por lo que buscamos un lugar que estuviese cercano. El nombre del elegido no viene a cuento, dá igual. Antes de sentarnos a la mesa decidimos tomar algo en la barra y con ello nos colocaron delante un buen plato de ¿¿paella??. La cantidad era abundante pero la calidad dejaba mucho que desear. ¿Y lo que comimos después? Sólo puedo decir que horas después tanto mi mujer como yo sentimos las tripas muy revueltas teniendo que ir a visitar en varias ocasiones al Sr. Roca. No puedo decir nada bueno de lo que se come en Granada, quizá no hemos dado con los lugares adecuados, pero después de tres comidas y dos cenas tengo que decir que no me ha seducido. De batalla. Para quitar el hambre, nada más. Quizá no hayamos sabido buscar y encontrar aquellos lugares de distinción culinaria.

Después de un pequeño descanso llegó la hora de visitar el barrio popular por excelencia de Granada, el más alejado, el más cañí: El Sacromonte. Para ello, echamos mano de la Tarjeta «Granada Card», nos montamos en un microbús y nos dispusimos a hacer un tour que a decir de los propios granadinos ha pasado de «cuartel general de los gitanos» y peligroso hasta la segunda mitad del siglo XX, a lugar donde los guiris alquilan cuevas y los gitanos integrados entregan su jondo con alma a quien sepa encontrar dónde se esconde el duende de su cante, su quejío y su danza. El Sacromonte se ha convertido en muy poco tiempo en un barrio turístico, a veces también para los granaínos, inseparable de la historia de la Alhambra y Granada, que intenta mantener las raíces en su museo y sus cuevas donde se enseñorea el flamenco. El Sacromonte es hoy el cuartel general de los gitanos de Granada. Es, para hablar con propiedad, una ciudad dentro de otra ciudad con una población que tiene costumbres y lengua particular, con las faldas de la colina socavadas por infinitos cuevas o grutas que sirven de vivienda a la etnia calé.

Fachada típica del Sacromonte granaíno

No dudo de la singularidad del lugar, lo que ha representado y representa para la etnia gitana, pero no nos atrajo tanto como para bajarnos del vehículo y andar un rato por aquellos andurriales. Muy posiblemente hubiésemos descubierto las cuevas donde al anochecer se escucha la guitarra, el cajón, las palmas y el zapateado, algunas fachadas decoradas con coloridos platos de cerámica y macetas con geranios e interiores de un encalado impoluto con algún mueble desvencijado. No nos bajamos, no supimos verle el alma a este barrio por el que hoy en día sólo pasean asombrados guiris que no entienden nada de lo que allí queda. Eso sí, por fin descubrí qué es el enorme edificio que a los lejos se ve desde la Alhambra y que, a pesar de haber preguntado a varias personas, nadie supo decirme qué era. Y era la Abadía del Sacromonte que corona este barrio en el que ya dejaron sus huellas los habitantes trogloditas, los nazaríes, los judíos, los árabes, los moriscos desterrados por Isabel y Fernando. Y no podía faltar una abadía con sus reliquias católicas, las de los santos como Cecilio, discípulo del apóstol Santiago, y los Libros Plúmbeos, que hicieron correr ríos de tinta en los siglos XVI y XVII. No fuimos hasta allí por lo que queda para una posterior ocasión su visita.

Abadía del Sacromonte

Nos bajamos en el mismo lugar en el que nos habíamos subido. Vuelta al ruedo. Nos quedaban por visitar muchas más cosas pero ya eran las más alejadas del centro histórico aunque eso, teniendo en nuestro poder el Granada Card no nos suponía trastorno ya que teníamos los viajes de autobús pagados. Por lo que cogimos el adecuado para acercarnos al Monasterio de la Cartuja, situado en medio de la Ciudad Universitaria. Por supuesto que la Cartuja estuvo allí antes que la Universidad, por lo que un lugar de soledad y de recogimiento se ha convertido, hoy, en un lugar de algarabía juvenil.

La Cartuja de Granada es una joya del barroco español, este monasterio comenzó a construirse en el siglo XVI y ha sido llamada “La sacristía más bella del mundo». La Cartuja es un lugar rebosante de arte, espíritu, historia y arquitectura siendo uno de los monumentos más hermosos del reino de Granada, ubicado cerca de Alfacar y atraviesa las tierras de Aynadamar. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, donó los terrenos y se iniciaron las obras en 1506, pasaron 3 siglos para su construcción, por ello la variedad de estilos presentes en esta maravillosa obra monumental van desde el Gótico tardío, pasando por el Renacimiento y hasta el Barroco español. Un lugar escondido para muchos pero imprescindible para el visitante de esta singular ciudad.

El Monasterio de la Cartuja es un emplazamiento clave de la ciudad granadina, un viaje a través del tiempo, el cual enamora por la combinación de estilos utilizados en su construcción y su representación de la arquitectura barroca española. Por este motivo, es importante conocer la historia del Monasterio de la Cartuja de Granada. Sin lugar a dudas, la historia del Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, como así también se le llama, está muy marcada por las vivencias de los monjes cartujos, debido al gran número de años que habitaron en este monumento. La orden de los cartujos se caracteriza por su voto de silencio, conciliando la vida comunitaria con la vida contemplativa y dedicando la mayor parte de su día a la oración. Además, para los monjes también es importante la soledad, por lo que apenas salían al exterior del monasterio. Entre alguna de las curiosidades de esta orden está la de su dieta, ya que comían una sola comida completa al día y por la noche tomaban un trozo de pan y agua. Los viernes sólo tomaban pan y agua. Pero lo más llamativo es la prohibición de comer carne de por vida y la restricción de productos lácteos en Adviento y Cuaresma. Cabe resaltar que la trayectoria de los monjes cartujos en dicho monumento tuvo su fin en 1835, cuando fueron expulsados y se destruyeron el claustro y las celdas en 1842.

Actualmente el Monasterio de la Cartuja es uno de los monumentos más visitados de Granada ya que la decoración de su interior y los artistas que participaron en su construcción hacen que este monumento deje impresionados a todos los visitantes que nos acercamos hasta allí. Asimismo, cuenta con grandes obras de arte y una colección de pinturas de notable relevancia. En el edificio se puede disfrutar de diferentes salas como la iglesia, la sacristía, el sagrario, las capillas, el claustrillo o la sala capitular, entre otras, permitiendo a los visitantes contemplar un fascinante complejo. Hoy en día está considerado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-Artístico.

Compás de acceso al Monasterio de la Cartuja.

Al compás (entrada) del Monasterio, se accede a través de una portada del siglo XVI, obra de Juan García de Prada. Este espacio sirve de preámbulo y está separado por un muro del mundo laico. Para llegar a su puerta, debemos de acceder por una doble escalera de mármol de Sierra Elvira del siglo XVII. Fue proyectada por Cristóbal de Vílchez, siendo un claro ejemplo de empedrado granadino del seiscientos. Tras la subida, nos encontramos con una fachada neoclásica de la iglesia de finales del siglo XVIII del arquitecto Joaquín Hermoso. Es lo que podemos observar en la foto superior.

El refectorio y la sala «de profundis» del Monasterio de la Cartuja de Granada constituyen dos de las zonas correspondientes de sus dependencias comunes. Ambas se organizan mediante el claustrillo, obra del siglo XVII cuya dedicación era la vida en común de los monjes. Estas zonas eran las siguientes:

- Refectorio. Sencilla estancia con bóveda de crucería, donde en sus paredes se conservan a día de hoy pinturas de Fray Juan Sánchez Cotán.

- Sala de profundis. Lugar de oración de los monjes previo a la comida.

- Capítulo de legos. Se trata de la parte más antigua de todo el conjunto, la cual fue utilizada como iglesia.

- Sala capitular de monjes. Cuenta con cuadros de Vicente Carducho.

- Iglesia.

- En la construcción original había dos claustros, uno de ellos, «el desaparecido», albergaba la zona de enterramiento de los monjes y las celdas que los monjes habitaban. El otro claustro que hemos podido visitar, está formado por un patio de planta cuadrada rodeado por columnas sobre el cual giraba la vida de los monjes.

Claustrillo del Monasterio de la Cartuja

La Iglesia es de una sola nave con cubierta de arista profusamente decorada. Su construcción fue iniciada a mediados del siglo XVI por Cristóbal de Vílchez, pero no se concluyó hasta 1662. El proyecto original contemplaba cuatro torres en los ángulos de la nave, pero finalmente sólo se construyó una. Su nave se encuentra dividida en tres tramos: Recinto para los fieles, Recinto para los legos, Recinto para los monjes. Dicha iglesia destaca por el color blanco de sus yeserías barrocas, y en ella podemos observar las fantásticas pinturas de Sánchez Cotán.

Recinto para los fieles con su reja de separación.

Iglesia de la Cartuja

Otra de las salas del Monasterio de la Cartuja es el famoso sagrario, el cual forma una obra magistral mediante la fusión de la arquitectura, escultura y pintura. Consta de mármoles de distintos colores, brillantes dorados, esculturas, pinturas, doseles y cortinajes, provocando una gran teatralidad y un profundo sentido religioso. En el centro podemos observar el tabernáculo de mármol que se alza como una custodia de piedra. Nos invita a alzar la mirada, agitando sus formas para que el movimiento ascendente sea constante hasta la cúpula a la que, a pesar de la posición forzada, no puedes dejar de mirar y admirar. Nada es pausado en esta estancia, nada es lineal, pero todo está conscientemente ubicado.

El Sagrario.

Cúpula sobre el Sagrario

Por otro lado, la Sacristía es considerada como un verdadero templo cuya construcción se inició en 1732, probablemente sobre un proyecto de Hurtado Izquierdo. Su amplitud supera la lógica de cualquier sacristía, la cual se amplifica por el vacío central, la blancura de sus parámetros, el juego de volúmenes y por el diseño romboidal del suelo. Sus formas abstractas y geométricas, labradas en estuco de sus paredes, provocan un bello efecto ilusorio. Y para ello, siempre la luz, elemento esencial de su arquitectura. Al entrar en este espacio quedamos abrumados por su extraordinaria belleza, es como si retumbara en nuestros oídos la explosividad de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, sencillamente extraordinario.

En su interior destacan el alfarje del zaguán, con un bestiario de unicornios y animales fantásticos luchando; la escalera del siglo XVI, con pinturas murales representando las virtudes teologales y cardinales; y la sala conocida como Cuadra Dorada, con un espléndido alfarje tallado con reflejos metálicos, oro y plata. A ella se llega por la escalera principal, añadida en el siglo XVIII, donde se expone la colección de retratos reales del Generalife. Tras pertenecer durante siglos a los marqueses de Campotéjar, la Casa de los Tiros pasó al Estado en 1921 con el fin de alojar un museo de historia, biblioteca y archivo de temas locales. Las salas no siguen un recorrido cronológico, sino que desarrollan algunas de las constantes culturales más relevantes de Granada, prestando mayor atención al siglo XIX. Las vitrinas complementan e ilustran con documentos y material bibliográfico el discurso de cada sala.

Algunos ejemplos de los que se puede ver en el interior del Museo Casa de los Tiros

A la salida, había ya anochecido, pero era pronto para meternos en el Hotel por lo que decidimos dar un paseo por una zona que todavía no habíamos hollado. Y comenzó a llover, más que un sirimiri de sobra conocido, una lluvia pertinaz que calaba y bien. No nos quedó más remedio que guarecernos en uno de los muchos restaurantes e intentar cenar algo merecedor de su nombre. No pudo ser, simplemente pasamos el trance finalizando, de esta manera anodina, nuestra visita relámpago a Granada.