Esto que me ha sucedido y que suele suceder con cierta frecuencia, tiene un nombre, una palabra que desconocía hasta hace bien poco, derivada del inglés, que utilizó por primera vez en una novela del escritor y político Horace Walpole en 1754 tomada de un cuento tradicional persa llamado «Los tres príncipes de Serendip», en el que los protagonistas son tres príncipes de la actual Sri Lanka que solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. La palabra en cuestión es «serendipia«.

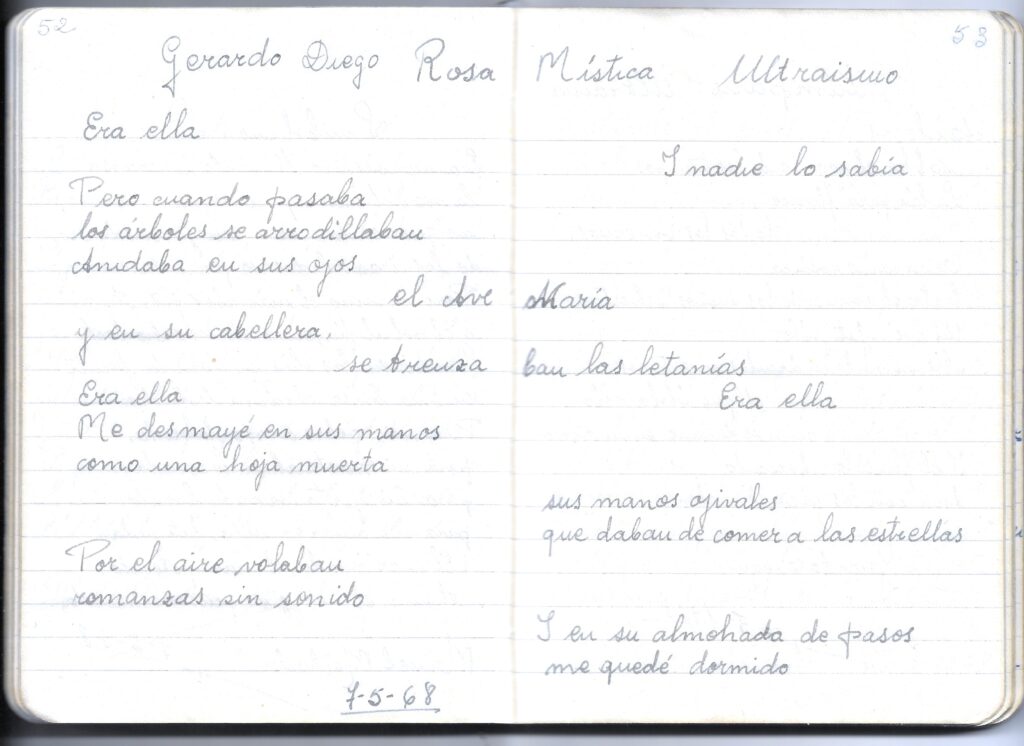

Y me he reencontrado con aquellos años en que trataba de aprender , sin mucho esfuerzo por mi parte, lo que me serviría para caminar con suficiencia por la vida. Particularmente me ha llenado de satisfacción el hallazgo de una libreta en la que a mis 15 años, iba escribiendo aquellas poesías, líricas y/o místicas, que más me llamaban la atención e incluso algunas de ellas me las tuve que aprender de memoria castigado por mi traviesa conducta. Allí están, escritas de mi puño y letra, muy bonita a decir de todos mis profesores, las «Canciones del alma» de San Juan de la Cruz, el «Libro del buen amor» del Arcipreste de Hita, Sta. Teresa de Jesús, Góngora, Gerardo Diego, Calderón de la Barca, Espronceda, Lope de Vega, Rubén Darío, los Machado, Salinas, Unamuno, Juan Ramón Jiménez que tanto gustaba a los niños e incluso alguna de ese autor tan prolífico y tan poco querido que es «Anónimo».

Qué chaval de 15 años ha oído siquiera hablar de estos que trillaron la palabra, manejándola a su antojo, haciéndola hermosa. Qué joven de hoy en día se sabe al menos dos estrofas de aquella legendaria «Canción del pirata» que entonces todos repetíamos como papagallos. Qué adolescente nos puede descifrar la diferencia entre Góngora y Quevedo y el porqué de su enemistad si es que en realidad la hubo o si simplemente era una pose. Y como corolario, a qué maestro le interesa que los niños de hoy aprendan los nombres de estos insignes poetas y lean, al menos, sus obras más significativas de la misma manera que recitan la alineación de su equipo de futbol.

Las he leído de nuevo y tengo que reconocer que me he emocionado. Más si cabe que entonces porque en aquellos momentos no daba con el significado de muchas frases, no sabía ir más allá de lo que decían las palabras, no comprendía la frase poética. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada….A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido….Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le dí a la caza alcance…Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así….Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela….Pobre barquilla mía, entre peñascos rota….Al olmo seco hendido por el rayo y en su mitad podrido….¡A que os suenan, verdad! Y me he acordado de algo que nos clarificó el profesor cuando la leímos en alto, que la primera de ellas, en el original, no decía «en una noche oscura«, sino «en una noche escura» que viene a ser lo mismo pero que así la escribió San Juan de la Cruz. ¡O tempora, o mores! Expresión que utilizó Cicerón al interpelar a Catilina pero que se hizo famosa cuando apareció en dos de las historietas de Astérix. Qué tiempos aquellos en los que como era mi caso, me las tuve que aprender de memoria como castigo por ser más revoltoso de lo que les gustaba a los curas. Y, en caso contrario, no me permitían colocarme con los demás delante de aquella T.V. , en blanco y negro, para ver y disfrutar del único programa que se nos dejaba ver :»Cesta y puntos«.

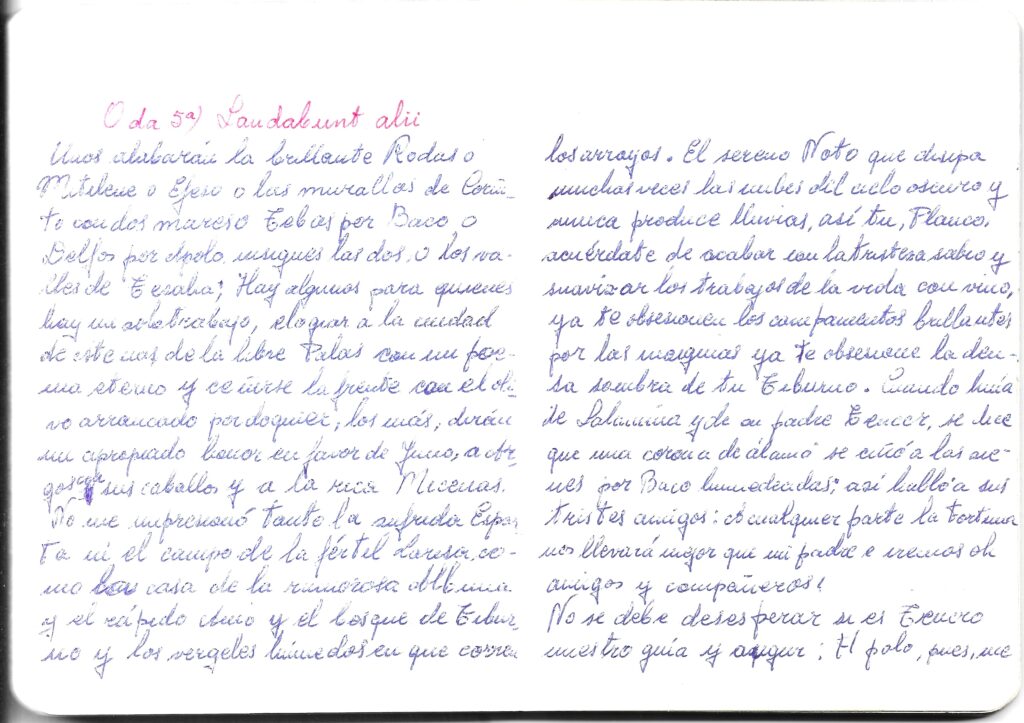

Otra de las cosas que teníamos que hacer aquellos que decidimos realizar el bachiller «por letras«, es aprender las llamadas «lenguas muertas«, latín y griego. Y las traducciones de los clásicos era la mejor manera no sólo de introducirse en el idioma sino el explorar y analizar el pensamiento de los mejores oradores, filósofos y matemáticos de la antiguedad. Hoy en día se han borrado total y definitivamente de la enseñanza reglada. Y así nos va. Desconocemos nuestro propio idioma, tendemos a inventar nuevas palabras que ya estaban en nuestro diccionario, tenemos dudas sobre la ortografía, la sintaxis, la morfología de las palabras. El latín y el griego nos ayudan a conocer mejor nuestra propia lengua. Un 85% de las palabras que usamos con asiduidad provienen del latín y el 10% del griego. Nos permite un mejor acceso al vocabulario científico y técnico que se genera en una inmensa mayoría desde el griego. Facilita el aprendizaje de otras lenguas ya que comparten orígen, vocabulario y estructura gramatical y si no, podemos comprobarlo con el inglés, alemán, francés o italiano. Nos permiten conocer el origen y el significado de conceptos básicos de nuestra cultura: Filosofía, arte, técnica, democracia, república, monarquía…De otro modo se quedan en simples etiquetas sin sentido. Proporcionan una educación transversal humanista como son los modelos de libertad, igualdad, solidaridad. Todos ellos están perfectamente definidos en los textos de los antiguos romanos y griegos. El estudio de aquellos sabios nos ayuda a cohesionar una sociedad que tiene muchos elementos comunes. Por supuesto que permiten conocer la literatura europea porque han sido el modelo en el que se reflejan los primeros poemas épicos, los primeros poemas líricos, los primeros dramas, o las primeras novelas negras. De la misma manera permiten conocer mejor el arte europeo y me refiero a los estilos artísticos como el románico, gótico, renacimiento, barroco, neoclásico o las pinturas de cualquier museo que no se entendería si desconociésemos la mitología clásica. Sin estas lenguas clásicas llamadas «muertas» desconoceríamos a autores como Sófocles, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, Horacio y muchos otros que nos dejaron muestras de su sabiduría sin olvidarnos que, por ejemplo, autores más modernos como Descartes y Newton escribieron sus obras en latín.

Tuve la suerte de traducir «De bello gálico«, «La guerra de las Galias» de Julio César, uno de los mejores ejemplos que aún se conservan de prosa en latín sin adornos. Con el paso del tiempo, se convirtió en objeto de intenso estudio por parte de los latinistas y una de las fuentes clásicas en prosa que se utilizan tradicionalmente como textos para la enseñanza del latín moderno. Las «Catilinarias» en las que Cicerón denunciaba una y otra vez a Catilina por sus malas artes en la política. La «Eneida» de Virgilio que narra la huida de Troya y las aventuras de Eneas hasta llegar al Lacio. Las «Odas» de Horacio donde toma como ejemplo las ideas filosóficas de los griegos e incluso utiliza su métrica (arriba tenemos traducida la Oda 5ª.- Laudabunt alii) .

Y si hablamos de los griegos, por encima de todos, Homero con su «Iliada» y su «Odisea«. La belleza y eternidad de las dos epopeyas homéricas se mantienen intactas hoy en día despertando una fascinación inigualable después de dos milenios. Y no le van a la zaga Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto y otros que tuve el placer de traducir y de los que me ha quedado esa pátina que el paso del tiempo nos va dejando en la memoria y no se extingue nunca. La fuerza de sus escritos y su claridad expositiva siguen siendo hoy ejemplo para cualquiera que quiera adentrarse, con sinceridad, en la política, caso que no se da en la actualidad.

Esta libreta que después de muchos años me ha sumergido en mi mundo juvenil ha servido para recordarme una época de mi vida que me marcó, precisamente, porque el aprendizaje de estas dos lenguas y que a día de hoy he perdido casi en su totalidad me sirvió para crear una mente crítica. Una pena.

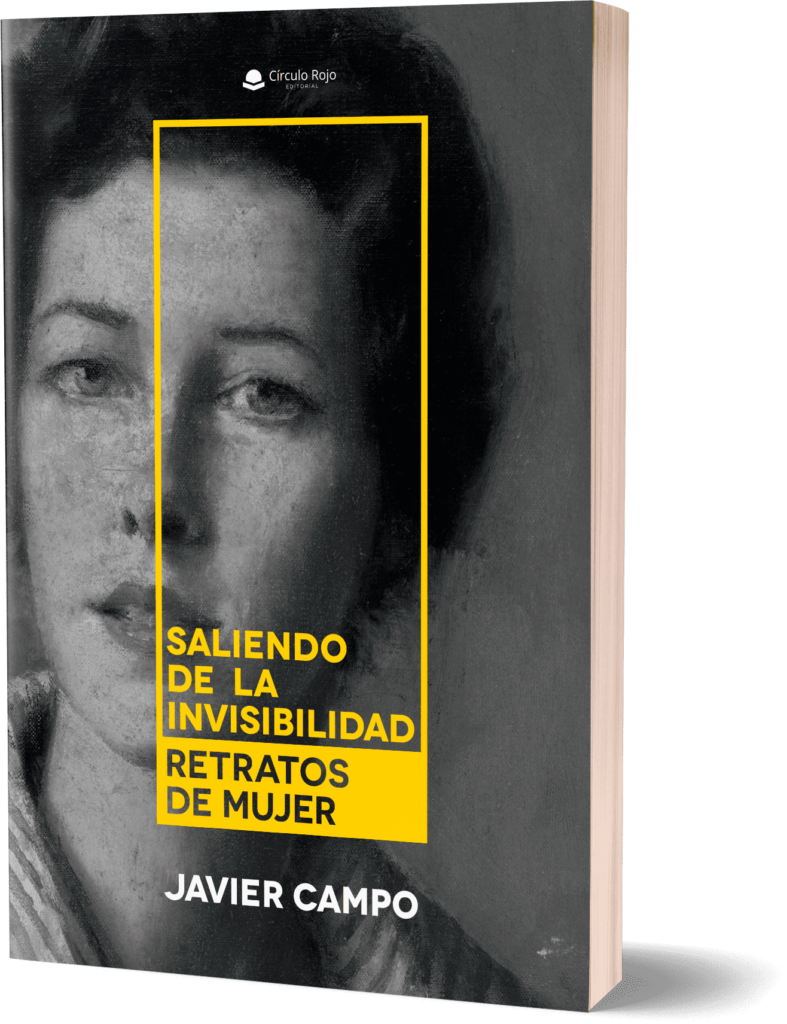

Pero no ha sido lo único que ha surgido de ese cajón olvidado y polvoriento. Unas cuartillas que ya hace tiempo amarillearon, el tiempo ha modificado la blancura que le procuró la celulosa, se ha vuelto quebradizo y desprende un olor muy característico. Durante 57 años han albergado aquellas líneas que en su día tecleé en una máquina de escribir Olivetti Lettera 25 que me había regalado mi padre. Son tres redacciones que en su día hice como ejercicios estimulados por un profesor de Literatura amante de la narración. Una de ellas describe mi visita al «Centro de Subnormales» que financiaba ya hace muchos años la Caja de Ahorros Vizcaína y que estaba situado en La Casilla, al lado del Polideportivo, casi debajo del puente de Gordóniz. Hoy en día sería imposible ponerle ese nombre por razones de todos conocidas y ya se adecuó en el año 1972 cuando se inauguró el «Colegio de Educación Especial de La Ola«. La visión y la convivencia con aquellos niños y niñas me marcó para siempre, sobre todo la de aquella niña que se me quedó mirando fíjamente durante muchos segundos como preguntándome: ¿Qué pasa?. Aquella sonrisa y su mirada limpia clavada en la mía la he retenido en mi mente hasta el día de hoy. Inolvidable.

Otra de las redacciones desarrolla una noticia periodística: La noche del 14 al 15 de Enero de 1968 un violento terremoto, de valor 6,4 en la escala Richter, sacudió el valle del río Belice, que atraviesa de norte a sur el extremo oeste de Sicilia. Provocó cientos de muertos y miles de heridos y doce poblaciones quedaron totalmente destruidas. Esta noticia que sólo mereció cinco líneas y ningún comentario en los diarios locales, me dió pié para desarrollar una pequeña historia en la que, durante ese terremoto, un perro con sus ladridos llama la atención de los Servicios de Emergencia que descubren, bajo los escombros, a una niña viva pero a la que no consiguen salvar ya que fallece al poco de llegar al Hospital. Esta redacción fue ganadora del 2º Premio de un Concurso Literario celebrado en Santander, habiendo quedado el Primer Premio «desierto» que es una buena manera de ahorrarse el dinero del premio. Las 200 pts que me entregaron sirvieron para pagar el Taxi que me llevó a recogerlo.

Y la tercera redacción, que no ganó ningún premio, ni siquiera el beneplácito del profesor, describe la lucha de un barco pesquero y su tripulación en medio de una gran tormenta, con un oleaje que amenaza dar la vuelta a la embarcación y que, ya cerca de la costa, a la vista de todo un pueblo expectante, vive la angustia de las familias que asisten sobrecogidas por la pelea entre la mar bravía y los «txos», hasta que ganando al temporal, se refugian en puerto siendo recibidos como se merecen. Esta es la que más me gusta. Tenía yo 15 años cuando la desarrollé. Me salió de un tirón. No hice ninguna corrección. Hoy en día, cuando la he vuelto a leer sigo considerándola como una de las mejores cosas que he escrito en toda mi vida. A pesar del tiempo transcurrido sigo amando aquel momento y estas cuartillas amarillentas y enmohecidas firmadas por «LANDAREN».- 15 AÑOS.