Estación de «La Concordia».-Bilbao

El verano estaba llegando a su fin. Para mí no había sido uno más. A pesar de mi corta edad una idea que me llevaba rondando ya varios años atrás, iba a resolverse.

El día era de los típicos de Bilbao, gris. Buena temperatura, no llovía pero amenazaba lluvia. Primeros días del mes de septiembre del año 1964. En breve debía de comenzar el curso escolar. Aquel día se estrenaría la Ópera Macbeth de Verdi en el Coliseo Albia, se iniciaría la 3ª sesión del Concilio Vaticano II donde, por cierto, tendría un papel relevante un primo de mi padre que en aquel entonces era el Obispo de Logroño, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, se formulaban hipótesis sobre el futuro que podía tener el incipiente negocio del turismo y un periodista se atrevía a decir que “este fenómeno promete ser gigantesco y progresivo”, y también se discutía el hecho de que las mujeres llevaran pantalones y se criticaba a los jóvenes melenudos en los diarios de la villa. ¡O tempora, O mores! que dicen que dijo Cicerón en su primera Catilinaria.

Acompañado por mi padre y después de despedirme sin mucha ceremonia de mi madre y hermanos, cargué con una vieja maleta y nos encaminamos a la estación de «La Concordia«, lugar que nunca había visitado en su interior aunque su exterior era muy conocido para mí ya que pasaba todos los días por delante al encaminarme desde mi domicilio hasta el Colegio del Corazón de María en la calle San Francisco.

Al llegar allí, un religioso claretiano nos estaba esperando, el P. Benigno Cano CMF, quien era el que me acompañaría en tren hasta mi destino, Valmaseda. La despedida con mi padre fue breve, emotiva. No le disgustaba mi decisión pero tampoco le agradaba demasiado. No mostró mucho entusiasmo cuando le notifiqué mi decisión de ir al Seminario Menor que los P.P. Claretianos tenían en Valmaseda, pero tampoco exteriorizó disgusto. Sí, con V. Así era la grafía en aquel entonces.

Vista de la playa de vías de la bilbaína estación de La Concordia. Fotografía de John Blyth. Archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril

Al acceder a la estación nos encontramos con una locomotora a vapor, no muy grande y nada llamativa, al menos para mí, porque mis abuelos eran ambos ferroviarios y yo estaba acostumbrado a ese mundo del ferrocarril y las vías. Al parecer era una de las últimas utilizadas, antes de pasar a las de diésel como tracción. El humo y la carbonilla que expelía me irritaron la garganta, me secó la boca que ya la llevaba seca por encontrarme en una situación inédita para mí, hoy se diría de estrés. Fuera de casa, de mi casa, del ambiente familiar de siempre, y me iba a un lugar que, en ese momento me pareció muy lejano, para convivir con otros niños de mi misma edad que habían tomado la misma decisión que yo. No hablamos mucho por el camino, ya lo teníamos todo dicho. Él tratando de convencerme y yo ya convencido. El traqueteo de aquellos vagones de madera me adormiló.

Antes de llegar a mi destino y comenzar a hilvanar mis recuerdos, debo de decir que mi estadía en el pueblo encartado sólo fue de un año, de los doce a los trece años de edad, que han pasado ya 60 años por lo que les ruego sean benévolos conmigo si mi percepción actual no coincide con la del amable lector que ha vivido toda su vida en él. Trataré de ajustarme lo más posible a lo que me ha quedado en la memoria que, a pesar del tiempo transcurrido, espero que sea interesante.

El traqueteo y el ruido que producía el viejo vagón de madera me dejó un poco mareado, el humo que arrojaba la locomotora y la suciedad que ello dejó en nuestras ropas era evidente al bajarnos del tren. Lo primero que ví fue más trenes a vapor en los talleres destinados a la reparación del material móvil y a la fabricación de piezas nuevas, componentes y maquinaria simple usada por el ferrocarril, más vías entrecruzadas, más vagones, más humo, más suciedad por doquier. La sensación primigenia fue de desasosiego. ¿A dónde he venido? Atravesamos un puente cercano llegando enseguida a una plaza donde estaba la Iglesia de San Severino, edificio que no me llamó especialmente la atención porque ya tenía vistas muchas iglesias más grandes y bonitas. Atravesamos la plaza hasta llegar a una bifurcación de calles. El claretiano que me guiaba eligió la de la izquierda. No había apenas gente deambulando por la calle y la que había pasaba deprisa a nuestro lado no sin antes hacer una ligera reverencia al llegar a la altura de la persona ensotanada como era costumbre en aquel entonces. Todavía había un cierto respeto por el clero.

No recuerdo más del recorrido porque mi mirada se dirigía en todo momento al frente y bastante hacía en seguir, cargado con la maleta, el paso ágil y ligero de un cura joven. Sí recuerdo una gasolinera, una fuente y un monumento con el Sagrado Corazón en lo alto del pedestal. Era la Plaza de los Fueros y justo a su izquierda un imponente edificio, sencillo y muy austero con pinta de internado. Y eso es lo que era. Creo recordar que para llamar cuando llegamos al portón, había una pequeña campanilla que sonó alegre, me despertó de mis pensamientos y me anunció la llegada a mi destino. Nos abrió y recibió el Hermano Artabe, persona ya muy mayor que llevaba bastantes años en ese convento y que ejercía las labores de portero de la casa. Unas escaleras nos llevaron al primer piso donde se abrió para mí un espacio abierto enorme lleno de camastros. A la derecha, que fue hacia donde nos dirigimos, un despacho con un cartel que ponía “Prefecto”. Llamamos y se nos invitó a entrar. Allí estaba el P. Valbuena, el prefecto y que ya conocía por haber sido profesor mío en el Colegio de San Francisco.

El convento de postulantes claretianos poco después de terminar la Guerra Civil

Una bienvenida breve y grave como correspondía a la fama que le precedía a este claretiano que a partir de ese momento guiaría los pasos espirituales míos y de otros 110 niños de varias provincias no sólo vascas sino también de La Rioja, Navarra, Palencia, León, que fueron llegando durante varios días. Eso me dió tiempo a saciar mi curiosidad recorriendo todo el recinto a mis anchas. Así pude elegir la cama antes de que me la asignasen.

El dormitorio, que en realidad eran dos, en forma de L, tendría unos 60 metros por cada lado, con muchas ventanas con cristaleras y un viejo piano en el vértice. En uno de los extremos se encontraba la habitación del P. Auxiliar que cuidaba nuestros sueños y era el nexo de unión con el Prefecto. Al lado, las duchas y los lavabos. Junto al despacho del Prefecto, se situaba la sala de estudio con pupitres pareados con la suficiente amplitud como para que cupiésemos todos y, al fondo del mismo, una puerta a la derecha nos llevaba a la capilla, sencilla, sin alardes decorativos, con un Cristo y una imagen del Inmaculado Corazón de María como correspondía a la orden claretiana. Este era el recinto habitual para nuestros actos religiosos.

Esto era en el primer piso, en los bajos se situaban las aulas y el refectorio, muy amplio, con una mesa en el frente donde se sentaban los religiosos y a su derecha un púlpito al que se ascendía por una escalera de caracol, creo recordar, y que muchas veces ascendí para leer desde allí la vida de los santos mientras los demás comían.

En el segundo piso tenían sus celdas los religiosos y era un lugar vedado para nosotros. Sólo teníamos permiso para pasar por allí cuando a algunos se nos encomendaba subir a la azotea para que se aireasen los colchones que habían recibido alguna micción nocturna. Todavía había algunos niños que se orinaban con 11 años. Quizá la ausencia de una madre y la distancia que les separaba del hogar familiar abandonado, les originaba mojar la cama a nivel emocional. A mí me tocó acompañar al colchón y al “orinado” bastantes veces por mi calidad de “enfermero”, oficio que me habían confiado nada más llegar y que estaba aprendiendo de la mano del Hermano Guerrero, un hombre alto, enjuto, un poco cojo y de talante alegre.

No tardé mucho en descubrir que el campo de futbol, frontón y huerta que había enfrente tras un alto muro, sería nuestro lugar de recreos. Pronto me haría con el equipo de futbol con el que en varias ocasiones nos enfrentaríamos a los equipos de las escuelas públicas y los maristas. De entre ellos, algunos reconocidos años después, estaban “Pototi”, “Kasku”, “Arenaza”, “Santacoloma”, “Marro” no el portero suplente de Iríbar sino un primo suyo de quien me ha quedado el recuerdo de su larga nariz. Las batallas eran épicas y las patadas que nos daban, también. Sabían que no íbamos a quejarnos ni a responder. En el frontón mis mayores enemigos eran los propios compañeros ya que había riojanos y navarros que jugaban muy bien. Yo también “le daba” bien, tanto a mano como a pala, por lo que los recreos solían ser muy entretenidos.

Al lado del frontón y haciendo pared con él se encontraba el Colegio de monjas “Hijas de la Cruz”. El muro que los separaba era lo suficientemente alto como para no vernos y mucho menos relacionarnos. Éramos muy niños y todavía la líbido no se nos había despertado, pero sí que hubo una ocasión en que nos pudimos relacionar y yo, cómo no, fui uno de los escogidos. Otra de las diversiones que teníamos en el recreo, entre el frontón y el campo de futbol, era el ping-pong o tenis de mesa. Organizábamos torneos y a mí no se me daba mal. A las monjas, enteradas de que era un motivo de diversión, se les ocurrió comprar una mesa, unas palas y unas pelotas para que las niñas se divirtiesen. Y allí que nos mandaron a los “expertos” en este deporte para que las enseñáramos el agarre de la pala, las formas más hábiles para sacar, los mates y lo poco más que sabíamos. ¡No nos dímos poca importancia! Un par de seminaristas en medio de un montón de niñas que nos miraban embelesadas mientras “hacíamos que jugábamos”. Volvimos al colegio ufanos y contentos e incluso, cuando alguna de ellas nos veían durante los paseos, nos saludaban con sonrisa picaresca.

Por si todavía no lo he dicho, yo tenía 12 años, había hecho los estudios de 1º y 2º de Bachiller con buenas notas en el Colegio Corazón de María de la calle San Francisco de Bilbao pero al pasar al Seminario tuve que repetir el 2º curso porque allí no había estudiado Latín ni Francés que eran los idiomas que en el internado se empezaban a dar desde 1º curso. Por lo tanto, las asignaturas comunes ya las tenía sabidas y en estas dos asignaturas tuve que hacer dos cursos en uno. El francés se me dió bien desde el principio, no así el Latín en los que el aprobado raspado fue mi nota más habitual.

Un breve repaso por la comunidad en el cual quizá me olvide de alguno pero eso significará que no fue relevante ni en mi educación ni en mi estancia. El P. Superior era el P. Eufronio Aguirre, alto, serio, con gafas, nos dió Francés y unos años después, en 1968, se distinguió porque fue uno de los asistentes a las reuniones que se celebraron en el Santuario de Aranzazu en las que se debatió y se marcó las líneas básicas del Euskera Batua. Como hemos dicho, el Prefecto era el P. Marciano Fernández Valbuena, el “Valbuena”, serio, incluso rígido y severo, muy seguro de sus convicciones que nos quería transmitir, su frase favorita era “dentro de 100 años me lo diréis”. Como Auxiliar del Prefecto estaba un cura joven, muy deportista, alegre, que contactaba muy bien con los niños, el P. Teódulo Rodríguez que en varias ocasiones batió el récord de la subida al “Kolitza” que, al parecer tiene otro Rodriguez, Francisco desde 1960. Por supuesto, el del P. Teódulo no tuvo la repercusión mediática ni ha pasado a los annales de la historia balmasedana. También estaba el P. Morrás un navarrico, vivaz y parlanchín con las que me las tuve que ver más de una vez, en el frontón.

Otro era el P. Zuluaga, le llamábamos “el aeropuerto” porque tenía mucha cabeza y a pesar de no ser muy mayor, prácticamente era calvo. Jugaba con nosotros al futbol y a pala, arremangándose los bordes bajos de la sotana al fajín y se enfadaba mucho cuando perdía un tanto. Me suena vagamente que había otro religioso que era el P. Oroz. Además, ya les hemos nombrado, estaban los Hermanos Artabe y Guerrero que hacían de todo, siempre disponibles y dispuestos a hacer lo que se les pidiese u ordenase. Y, por supuesto, estaba el P. Ruperto Iruarrizaga, músico y compositor que al comenzar el curso y enterarse de que había cantado en la Escolanía del Colegio de San Francisco, me hizo una prueba “para solista”, prueba que no pasé a Dios gracias. Este Padre no nos daba clases, se dedicaba más al pueblo de Balmaseda que a los “postulantes” así como a tañer el órgano que se encontraba en la bonita iglesia anexa al convento. Quizá se nos olvida alguno, pero eso significaría que no dejó ninguna huella en mí.

El P. Ruperto Iruarrizaga C.M.F.

Nosotros, los postulantes internos íbamos poco a la Iglesia porque teníamos nuestra propia capilla donde oíamos Misa todos los días después de un rato de meditación, rezábamos el rosario y a las tardes la exposición al Santísimo. Tengo pocos recuerdos de cómo era la Iglesia a la que acudía la feligresía que vivía cerca, pero lo que sí recuerdo es algo que posteriormente nadie me ha sabido responder a ciencia cierta. Se decía, y fue la historia o quizá leyenda que nos contaron, que, en la bóveda del presbiterio, al lado de la imagen del Inmaculado Corazón de María había alojado un obús de la Guerra Civil sin explotar y, en buena lógica católica, esto significaba que se debía a un milagro de la Virgen. No sé si se ha comprobado en alguna ocasión si esto era cierto o no porque no he oído ni leído nada sobre este particular con posterioridad ni nadie me ha sabido responder si la historia tiene visos de realidad o no, hasta el momento.

Klaret Antzokia, antigua Iglesia del «Corazón de María» de Balmaseda

También recuerdo el pequeño órgano situado en un lateral del coro. No era muy grande, tenía dos teclados y pedalero, muy pocos juegos o registros, lo que sí puedo asegurar es que no hace muchos años, visitando una iglesia de un pueblo no muy lejano a Balmaseda, me enseñaron unos restos de tubos, madera y teclados tirados por el suelo y que un grupo de personas amigas de la organería querían rehabilitar, pero desconocían su procedencia. ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando me enseñaron una foto de dicho órgano reconociendo al instante el que había en la Iglesia del Seminario Menor Claretiano de Balmaseda! Quizá los años me jugaron una mala pasada y era uno sólo parecido. No sé qué ha sido de él.

Lo que sí puedo decir es que cuando me enteré que ese recinto religioso de mi niñez se había convertido en un “Antzoki” y que el convento había sido derribado y convertido en viviendas, me dieron ganas de echar unas lágrimas porque desaparecía una parte de mi infancia junto a la otra iglesia claretiana, la de la calle San Francisco de Bilbao, también desacralizada y, en este caso, convertida en el Museo de Reproducciones. ¡Qué tristeza!

Antigua Iglesia del Corazón de María.- Klaret Antzokia en la actualidad

En la casa anexa, que era donde estaba, entre otras cosas, la cocina y los servicios auxiliares, trajinaban varias mujeres. No sabría decir si estaban a sueldo o ayudaban de manera voluntaria en aquellos menesteres “propios de mujeres”, como la limpieza, el lavado de la ropa, el planchado, etc. Sí quiero destacar a una de ellas por ser la más entrañable. Una mujer, anciana ya durante mi estancia o a mí me lo parecía, que debía de llevar muchos años allí y que para ella todos éramos sus “hijos” aunque, por edad, más podríamos ser sus nietos. A todos nos llamaba “hijo”. Su nombre, Dominica, pequeñita, morena, muy inquieta, siempre con una sonrisa, peinado con moño como los de antes, siempre sentada en un taburete bajo donde solía estar pelando patatas o quitándole las plumas a un pollo con el cuello recién rebanado.

Nuestra vida en el internado transcurría bastante plácida. La rutina era nuestra compañera y todo lo que fuera salirse de ella, estaba prohibido. Sólo las salidas que hacíamos todos los jueves rompían la monotonía. No solíamos movernos por el pueblo. Nuestro paseos, habitualmente largos, pasaban por salir del pueblo, hacia la zona del campo de futbol de “la Baluga”, atravesando el Convento de Santa Clara, las Escuelas de Mendía regentadas por los Hnos. Maristas y las cientos de pequeñas empresas de carpintería y ebanistería, llegándonos hasta el Berrón e incluso, en ocasiones, hasta el pantano de Ordunte, donde en cierta ocasión nos pilló el Guarda Forestal cogiendo “a mano” una trucha que nos valió además de la reprimenda del Prefecto, una buena multa que, como el Seminario no nadaba en la abundancia precisamente, pagó mi padre. Solíamos ir a bañarnos al otro lado del Cadagua, en la presa o canal de derivación que había junto a las vías del tren y que llevaba a una central hidroeléctrica. Allí, además de bañarnos lejos de las miradas de las gentes del pueblo, cogíamos cangrejos con el típico método de dejar ladrillos en el fondo y latas de conservas agujereadas. A la semana siguiente, la cosecha de cangrejos, abundante, nos servía para comer algo sustancioso.

También subíamos a la zona de Pandozales, con sus casas aisladas, sus perros ladrando a nuestro paso, y alguna mujer protestando porque en los pinares cercanos solíamos montar “cabañas” por grupos que indefectiblemente en la siguiente ocasión que nos llegábamos hasta allí, estaban deshechas. Una vez al mes subíamos al Kolitza. A mí me gustaba salir el último e ir dejando “cadáveres” por el camino, es decir, me divertía ir pasando a los demás llegando a la cima entre los primeros. Como el P. Auxiliar era un buen andarín y “korrikolari”, también subimos a la “Garbea” e incluso llegamos a Avellaneda y a las minas de Alén. En un par de ocasiones también nos acercamos hasta el Colegio de los Paulinos de Zalla donde nos enseñaban, orgullosos, la maquinaria de la imprenta que editaba la Revista “Familia Cristiana”, terminando indefectiblemente echando un partido de futbol. Y después del partido, vuelta, andando, rezando el Rosario y degustando un estupendo bocadillo de pan duro con un par de tabletas de chocolate “La Trapa”.

Así transcurrió un año, más bien un curso escolar, en el pueblo balmasedano con muy poco contacto con las personas que allí habitaban y que con mi visión infantil me parecía un lugar austero, muy sobrio como los edificios que circundan su casco viejo e incluso sombrío. Sus gentes, muy laboriosas. Durante el día, cuando tenía ocasión de mirar por las ventanas, cuestión que estaba prohibida, sólo se veían mujeres acudiendo a hacer la compra diaria y muchas a trabajar las huertas que, en aquel entonces, eran abundantes. Otras, trabajaban desde muy adolescentes en la Fábrica de boinas “La Encartada”. Nosotros no las veíamos. Y con los niños y niñas de nuestra edad, solamente nos relacionábamos cuando concertaban algún partido de futbol contra ellos. Por eso, no nos llegaban noticias del exterior, no estábamos al día de lo que sucedía, sólo lo que nos contaba un compañero que tenía cierta “bula” para salir porque tenía familiares en el pueblo, Julio García López.

Los hombres, dedicados casi en exclusiva al oficio de la carpintería y ebanistería o a las labores relacionadas con el ferrocarril. En nuestros paseos, aunque no nos podíamos parar, no por eso dejábamos de ver a cantidad de hombres trabajando en los talleres, en los portales e incluso en la calle, me gustaba el olor a madera cortada que se te quedaba pegado a la pituitaria y el chirriar de las sierras al cortarla por mano experta. A mí me llama la atención el que hubiese tantas fábricas dedicadas a lo mismo, quizá en aquellos tiempos más de cien, y que no se uniesen para hacer más fuerte al sector. Pero es que en aquel tiempo había trabajo para todos. A la vuelta solíamos recoger puñados de serrín que nos servían para retener el agua que caía de las goteras que tenía el edificio conventual.

Colegio de las «Hijas de la Cruz».- Balmaseda

Quizá mi aversión al frío y mi cariño al calor se inició en Balmaseda. El frío que pasábamos era intenso, no lo he pasado tan mal en mi vida. Aunque había calefacción era imposible calentar aquellas estancias tan grandes con muchas puertas y ventanas por donde entraba el aire gélido de la calle. Esta situación producía en los niños una lesión en la piel, sobre todo en las manos. Nadie se libraba de los sabañones, incluso los provenientes de provincias como León o Palencia que estaban más acostumbrados a los duros inviernos. Y ¿cuál era el método que teníamos para que nos dejase de picar y curarlos? El mejor: mearnos las manos o al menos era lo que nos indicaron los religiosos. Así que, al levantarnos todas las mañanas y en el momento del aseo, allí que nos veías a todos, en fila india, en los váteres, orinando encima de los sabañones. Debía de ser muy eficaz porque al cabo de varios días te desaparecían como por encanto.

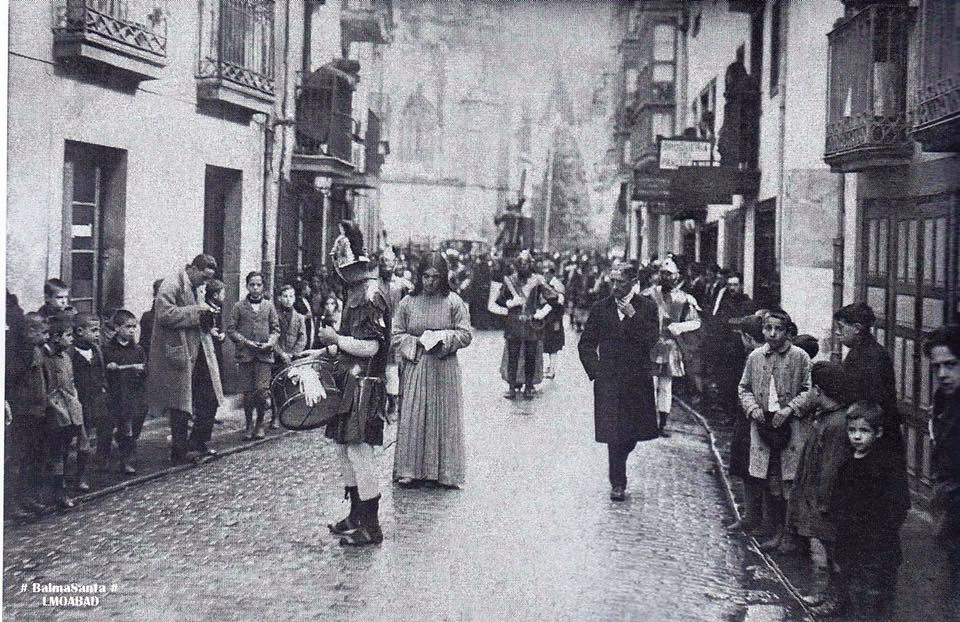

Y como no podía ser de otra manera, lo que marca a Balmaseda y a sus gentes es su Semana Santa y todo lo que le rodea. Ya desde mucho antes de llegar la Semana Santa se escuchaban desde dentro de los muros del convento, tambores y cornetas ensayando pasos y melodías para el día clave de Viernes Santo. Aquellos disfrazados de romanos, me imponían con sus lanzas golpeando el suelo a compás. Todos los niños internos deseosos de que llegase el gran día sin saber si nos dejarían ver el espectáculo desde las ventanas o podríamos salir por las callejuelas e imbuirnos desde dentro del ambiente general creado por la representación de la Pasión Viviente.

En mi caso, y a esa edad, aunque me daba un poco de miedo toda aquella parafernalia religiosa, estaba deseando vivirlo para contárselo luego a mis padres y hermanos. Pero pasó lo que tenía que pasar. Yo era un niño, revoltoso, muy movido y no me gustaba nada que me mandasen, hoy sigo igual, y como iba siendo cada vez más habitual, fui castigado con la prohibición de salir del recinto durante la procesión mientras los demás tenían vía libre para presenciarla por cualquier lugar del recorrido. Allí me quedé, solo, en el aula de estudio. Pero para un niño como yo eso no fue obstáculo. Ya había tenido la oportunidad, dada mi curiosidad innata, de conocer todos los recovecos del colegio y sus aledaños por lo que no me costó mucho el escaparme por una puerta lateral que muy pocos conocían y agazaparme en uno de los cantones del antiguo barrio judío donde casi con seguridad nadie me vería. Una vez terminado el paso de la comitiva, tuve la precaución de entrar por el mismo sitio antes de que llegasen todos los demás, por eso no pude ver la “Crucifixión” que aquel año, 1965, era el primero que se escenificaba fuera del núcleo urbano. Y allí me encontraron los religiosos con cara lastimera de no haber roto nunca un plato por no haber podido participar en el “festejo”.

Los niños de la izquierda con el pelo rapado pueden ser mis antiguos compañeros. ¿1965?

Los recuerdos se van agolpando en mi cerebro, estaban ahí, arrinconados, esperando una llamada que los recuperase con la función de ser útiles en algún momento. Y este es el momento en que el paso del tiempo no ha conseguido que me olvide de ellos, aunque a buen seguro que de algunos me habré olvidado, pero quedan esos flashes que llegan nítidos y puedo contarlos. Y en este momento me viene a la memoria la comida. ¡Cómo era posible que aquellas mujeres que ayudaban en la cocina, aquellos frailes de sotanas remendadas una y otra vez, un internado que no nadaba en la abundancia precisamente, pudiesen criar a 110 niños! ¡Porque estaban creciendo, necesitaban alimentarse bien! Muchos procedían de pueblos donde lo que se comía era lo que se producía, con muchas carencias nutricionales que se paliaban con mucha buena voluntad, pero de manera insuficiente.

Es cierto que algunos padres, los míos por ejemplo, pagaban una cuota anual, pero la mayoría no podían porque no tenían, provenían de pueblos castellanos muy pobres. ¿Cómo lo hacían? Con la ayuda del pueblo balmasedano, sin duda. Las sopas eran agua caliente con alguna verdura nadando, las lentejas con “cocos”, el potaje de garbanzos que de garbanzos más bien pocos, carne que años más tarde descubrí que era de caballo, algún que otro gato que nos daban por liebre. Las gentes del pueblo, de manera anónima, solían entregar productos de la huerta, berzas, puerros, lechugas y mucha fruta de temporada, manzanas, higos, con lo cual salimos todos adelante.

Ya terminado el curso escolar y antes de marcharnos a nuestras casas para no perder el contacto con las familias, nos encomendaron un trabajo de obligado cumplimiento y que tenía varios objetivos: hacernos visibles entre la población, sacar un “dinerito” para hacer ciertas mejoras en el colegio, curtirnos en el arte de hablar en público convenciendo, obtener una actitud positiva ante las situaciones inéditas y “echarle mucho morro”.

Por parejas, nos enviaron por las casas a vender un librito de bolsillo con “El Nuevo Testamento”. El hecho de que su coste fuera muy bajo y la conmiseración que dábamos procuró que los vendiésemos bien aunque algún portazo en las narices nos llevamos. No todos estaban a bien con el clero. Recuerdo especialmente a dos ancianas que vivían en la casa con miradores al lado del convento, justo detrás del monumento al Sagrado Corazón, en el 4º piso. Nos recibieron sonrientes, nos hicieron pasar y nos regalaron y alegraron el día con un Cola-Cao que nos supo a gloria. Siempre las he tenido en la memoria y que “en la gloria” estén.

Y vamos terminando, afirmando que en lo que yo recuerdo, en ese colegio había disciplina, incluso hasta severidad en algunos momentos pero nunca hubo malos tratos, ni curas pederastas, ni malos rollos entre compañeros, sólo trataron de relacionarse con nosotros haciendo la labor que les habían encomendado y que era la apropiada en aquel lugar y para lo que estábamos allí: la formación de sacerdotes misioneros dentro del contexto histórico del momento. Recuerdo aquella época con cariño y al pueblo de Balmaseda y sus gentes con afecto.